Blog記事一覧 > 気になる症状 | 前橋市の整骨院なら前橋アイメディカル鍼灸整骨院 - Part 142の記事一覧

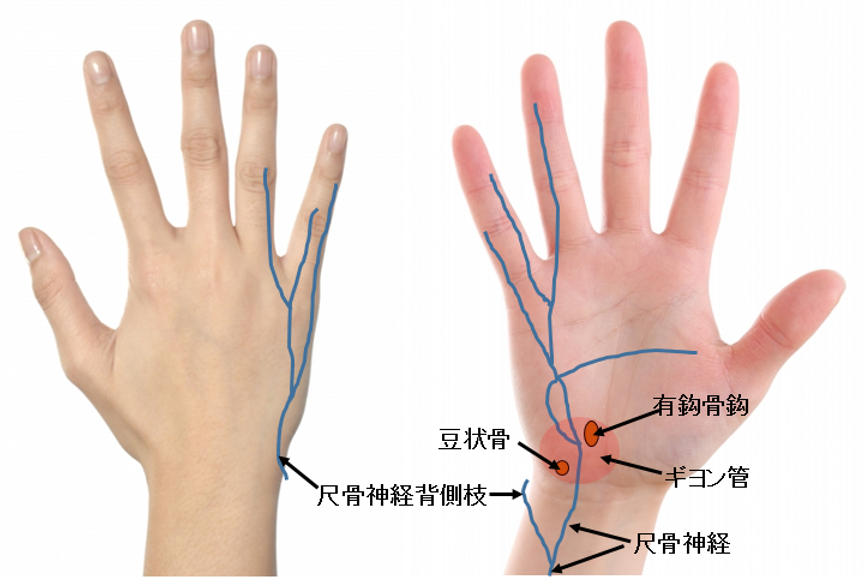

ギヨン管症候群

ギヨン管症候群とは

ギヨン管症候群(尺骨神経管症候群)とは、尺骨神経が手関節付近のギヨン管(尺骨神経管)内で圧迫されたり牽引されたりすることで発生する神経障害です。

ギヨン管症候群の原因

① 手首の使い過ぎが原因の場合

- 自転車(ロードバイク)の長時間走行

- パソコン作業やマウス操作

- 長時間の車やバイクの運転

- パンや麺類などの生地をこねる作業

- ゴルフやテニスなどのグリップによる圧迫

② ガングリオンや腫瘤など圧迫

ゼリー状の物質が詰まった腫瘤であり、柔らかい場合と硬い場合があります。

関節の周辺や腱鞘のある場所に発症しやすく、大きさは米粒大からピンポン玉大の様々です。

基本的には無症状ですが、神経の付近にできて神経を圧迫した際には、痛みや運動障害やしびれが起こるケースもあります。

③ 手根骨や手首の骨折などの怪我

- バイクや自転車から転倒する際に手をついたり、バイクのアクセルを握った状態での出合い頭の衝突にあったりする時など

- 有鈎骨鈎の骨折

- ゴルファーに見られる。

有鈎骨鈎の骨折後はギヨン管周辺の軟部組織の線維化によりギヨン管症候群になるケースがあります。

ギヨン管症候群の症状

しびれや痛みは、小指と薬指の指先~手の平に出て、手首を反らせると症状が増強します。

悪化すると、小指や親指の付け根の筋肉が痩せて、平べったくなったり、へこんで見えるようになります。(=筋萎縮:きんいしゅく)

小指と薬指が曲がったまま伸びにくくなったり、指同士がつかなくなり、顔を洗う時などに手で水がすくえなくなります。

また、親指の挟む力が弱まり、箸やペンがうまく使えなくなることもあります。

ギヨン管症候群の治療

電気療法、温熱療法、鍼治療等で負担を軽減させ筋肉の柔軟性を戻していきます。

不良姿勢や骨盤の歪みにより腕の使い方に負担がかかりやすい場合があります。

猫背などで骨格が崩れると肩甲骨の位置異常にもつながります。肩甲骨の位置に異常が出ると、肩、腕と連鎖して運動に悪影響がでてしまいます。

関連する傷病

ギヨン管症候群でお悩みの方は前橋市若宮町のアイメディカル鍼灸整骨院にお問い合わせください。

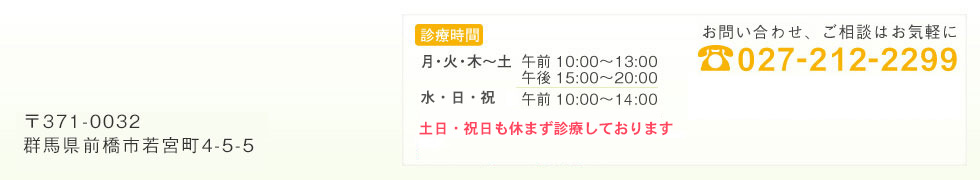

【前橋市アイメディカル鍼灸整骨院】

〒371-0032

群馬県前橋市若宮町4-5-5

【診療時間】

●月・火・木・金・土

10時00~13時00

15時00~20時00

●水曜日

10時00~14時00

●日曜日・祝祭日

10時00~14時00

☎ 027-212-2299

✉ i_medical1115@yahoo.co.jp

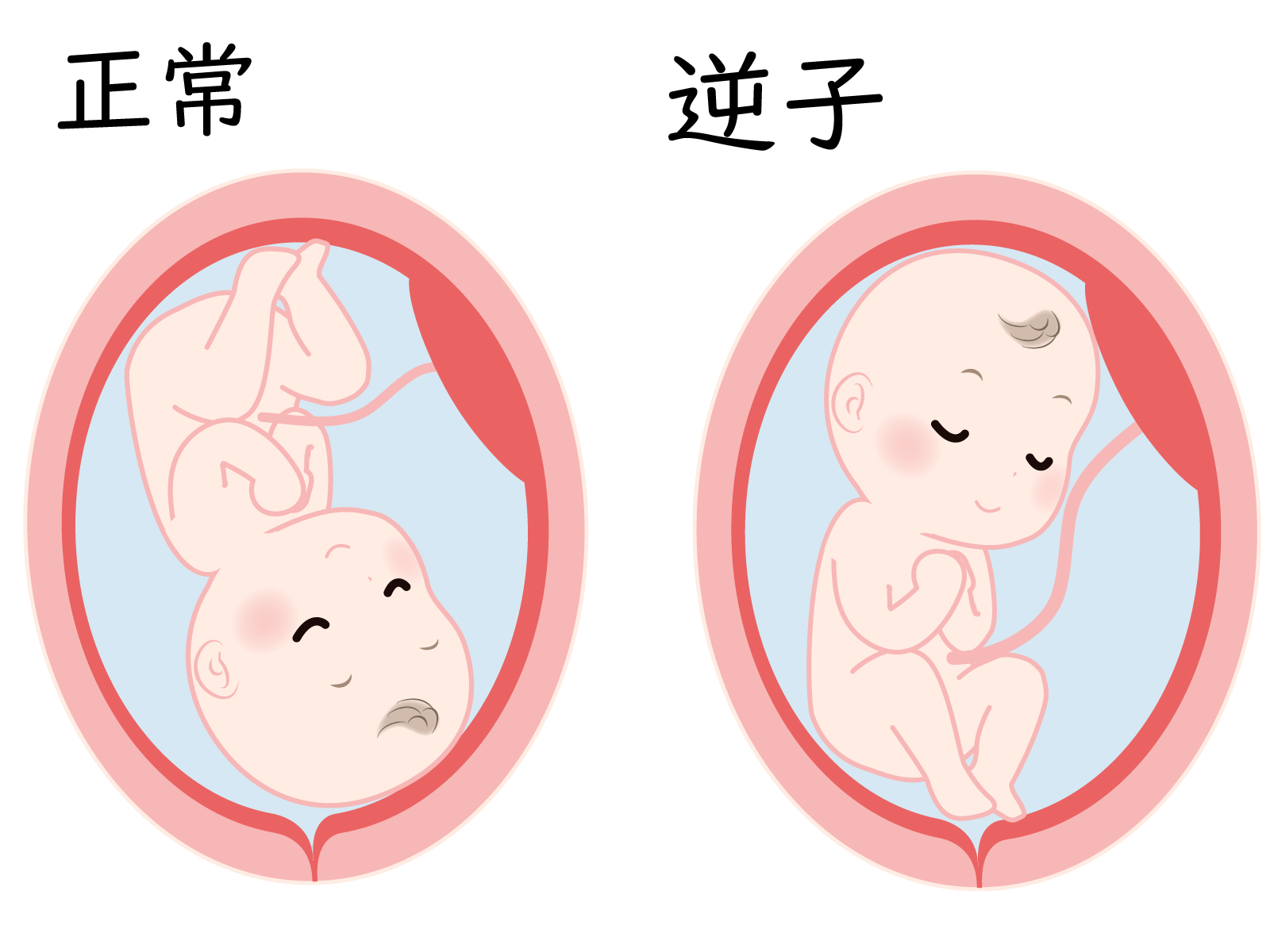

逆子治療とは

逆子の治療は主に鍼灸治療でやっていきます。逆子に効果があるツボなどにお灸や鍼で刺激してあげます。

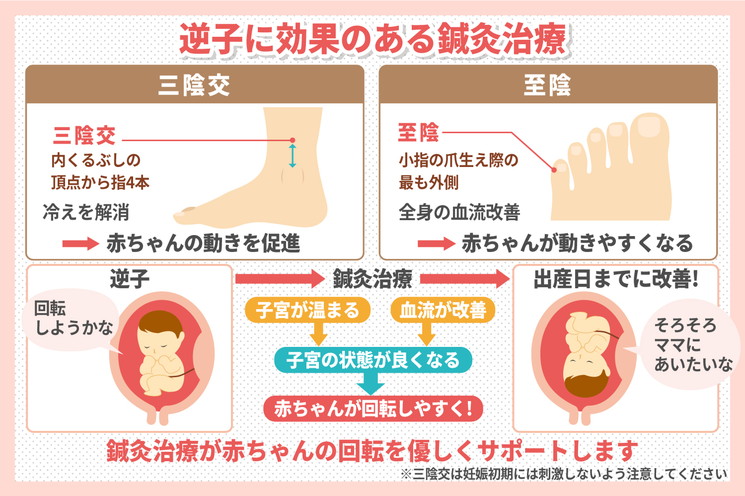

逆子治療の際に使用するツボ(経穴けいけつ)は至陰(しいん)と三陰交(さんいんこう)です。

このツボが逆子治療に用いられることは鍼灸師であればおそらく100%誰もが知っている程有名でそこへお灸をします。

至陰(しいん)

逆子の他にも頭痛や腰痛、難産にも効果があるとされています。

至陰を刺激して血流が改善されると、子宮が温まり羊水も増えることから、赤ちゃんが動きやすくなって逆子が治ると考えられています。

また、副腎皮質ホルモンが分泌されて赤ちゃんの動きが活発になるとも言われています。

【至陰:ツボの位置】

足の小指の爪の生え際で、最も外側に近い場所です。

【至陰:主な効果】

下半身の冷えを取り、一方でのぼせを緩和します。特に腰、太ももの後ろ側、ふくらはぎと、背面を温めます。

全身の血液循環を改善します。足を温めることは健康にもとても良い状態となりますよ。

三陰交(さんいんこう)

場所は足の内くるぶしから指4本分上に上がった骨際のくぼみ部分です。

三陰交を刺激することは、身体の冷えを解消し、子宮周りの下腹部全体や胸部に作用し、赤ちゃんの動きを促進し、その結果逆子が改善するとされています。

至陰と同時に鍼灸を行うことで相乗効果が期待できるでしょう。

逆子の他にも更年期障害や生理痛など婦人科系のトラブルに強力な効果があるとされています。

【三陰交:ツボの位置】

内くるぶしの一番高いところに小指を当て、指を4本そろえて置きます。その時に人差し指が当たっている場所が三陰交です。

つまり、内くるぶしから指4本上あたりの太い骨のすぐ横にあります。

【三陰交:主な効果】

肝臓・腎臓・消化器の働きを助けます。女性特有の様々な症状に効果があります。

逆子治療のタイミング

治療は安定期に入ったら早ければ早いほどいいといわれています。個人差もありますが、週に1~2回の間隔で3~5回の治療で逆子が改善される方が多いです。

治療は鍼灸を用いて、骨盤内と下肢の血液循環を促し、骨盤内の冷えを改善します。逆子が改善されても冷えが強ければ戻ってしまう可能性もあるので、再度の逆子防止のために治療を続けることをお勧めしています。

逆子という事が判明した後に鍼灸治療をお受け頂くのですが、タイミングとしては妊娠28週以降~32週位までの時期が最適で、34週~確率が一気に下がります。それ以降でも戻る可能性(期待)はありますが、時間の経過と共に赤ちゃんが大きくなると動くスペースが狭くなりますので動きづらくなってしまい治りにくくなってしまいます。

妊娠8ヶ月、妊娠28週前後で逆子がわかることはよくあります。

しかし、早期の赤ちゃんはよく動くので、たまたま逆子の位置になっているだけのことも。その場合は逆子体操や張り止めの薬で治ることはありますが、本当の逆子で妊娠30週を過ぎると自然に戻ることはありません。

逆子と診断されたらすぐに鍼灸治療を試してみるという方法があります。

全日本鍼灸学会によると、鍼灸治療が逆子の矯正に一定の効果があることを調査した資料があります。資料では妊娠33週目の初産婦さんを260人集め、130人には鍼灸を行い、130人には鍼灸を行いませんでした。

具体的には、至陰というツボへのお灸を片側15分間ずつ30分間、1日に1〜2回実施。

そうしたところ、出産時には鍼灸を行わなかったブループの逆子矯正率が58.5%だったのに対し、鍼灸を行ったグループでは76%もの方が矯正されたという結果が示されています。

鍼灸治療が逆子の矯正に有効であることが分かります。

逆子の原因

逆子になってしまう、逆子が直らない原因には以下のようなものがあります。

- 冷え症や緊張感からお腹の張りが強い

- 一人目の赤ちゃんで子宮が硬い

- 子宮の奇形

- 子宮筋腫

- 卵巣嚢腫

- 前置胎盤や低置胎盤

- 羊水の量が異常な羊水過多・羊水過少

- 臍帯が赤ちゃんに巻いている

- ストレスや不安が強い方

- 不妊治療を受けられた方

- 妊娠9ヶ月以降の逆子の方

などがあります。そして、その時のお腹は赤ちゃんにとって居心地の悪い状態なのです。

そのため、1日でも早く鍼灸治療を試みて、一緒に状態を改善させていきましょう。

ご紹介したように鍼灸治療は逆子の矯正に大きな効果があります。早い方では治療開始から3回程度までに改善されることも少なくありません。

ただし、なかなか効果が出ない方もいらっしゃいます。その場合にはゆったりした気持ちで決められた回数に従って気長に治療を継続してみましょう。

逆子のリスク

最近では、お腹の張りの原因となることから逆子体操をすすめない産婦人科も増えてきている現実もあります。

では「なぜ逆子は良くないのか?」

それは、逆子が赤ちゃんとお母さんの危険信号だからです。 お腹の状態がよくないから、赤ちゃんに危険が及ぶ恐れがあるから、赤ちゃんは、逆子の位置にいるのです。

逆子のまま出産を迎えると赤ちゃんの足のつま先や膝、つまり小さくてとがった部分で子宮口付近を圧迫しやすく、破水しやすいリスクがあります。また、お腹も張りやすくなります。

一番大きい頭の部分が最後に出てくるので頭蓋内出血や新生児仮死の危険性が高くなります。

その際に、頭と産道で臍帯を挟んでしまい、酸素不足になりやすいために、頭の娩出に時間がかかると新生児の状態が悪くなってしまう、脳が酸欠状態になり、発達障害の危険性があるからです。

また、胎児の腕や肩が出てくるときに、鎖骨や上腕骨などの骨折、肩や腕、手指の神経マヒをおこしてしまう危険性も高くなります。

そんな逆子の状態を改善するために鍼灸治療が必要となります。

その点、鍼灸治療なら安全に、安心して逆子を改善し、正常な体位に戻す可能性が高い治療法となります。

そして、近年問題となっている切迫早産の可能性も鍼灸治療なら改善できるとの研究結果もでてきています。

鍼灸治療で逆子が治る確率は、

妊娠8ヶ月目で90%、9ヶ月で80%、10ヶ月で74%

が、およその目安になります。

生活習慣の改善

なかなか効果が出ない場合には生活習慣の見直しをすることも大切ですよ。

- 温かい食事と入浴で身体を冷やさない生活をする

- 栄養バランスのとれた食事をする

- ストレスをためないようにする

など、日々の生活を改善してみましょう。

生活の改善をしながら鍼灸治療を行うことで、気が付いたら逆子が治っていたなんてこともありますよ。

妊娠期間中は薬物をあまり使いたくない方も多いものです。逆子治療に鍼灸治療という選択肢があるのはとても心強いですね。

逆子と診断された時には誰でも不安でいっぱいになってしまうものですが、諦めずに鍼灸治療を試してみてはいかがでしょう。

料金

| 30分 | 4,400円(税込み) |

|---|

関連する傷病

【前橋市アイメディカル鍼灸整骨院】

〒371-0032

群馬県前橋市若宮町4-5-5

【診療時間】

●月・火・木・金・土

10時00~13時00

15時00~20時00

●水曜日

10時00~14時00

●日曜日

10時00~14時00

☎ 027-212-2299

✉ i_medical1115@yahoo.co.jp

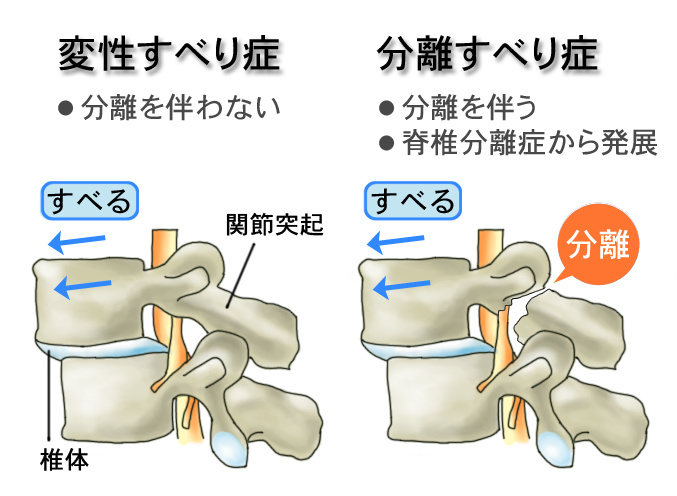

腰椎すべり症とは

椎間関節と呼ばれる背骨の関節や靱帯などが緩んでしまったり、クッションの役割をする椎間板の異常などによって骨がずれてしまう事をすべり症といいます。

主に腰部で起こりやすく、特に腰椎4番、5番の前方すべり症が最も起きやすいです。

腰椎すべり症の原因

明らかな原因は分かっていませんが、身体が若いころにスポーツをしていて加齢とともに椎間板(ついかんばん)や靭帯(じんたい)・関節などの腰椎を固定している組織が変性を起こし、それに伴って腰椎の安定性が失われることですべり症になるとされています。

また、すべり症を患っている方は激しい運動や、腰を捻るといった動作は極力控えなければなりません。

運動のほかに日常生活の中でも腰に負担がかかることは控える必要があります。

腰椎すべり症の症状

まず腰痛と坐骨神経痛があげられます。すべりが強度になってくると、腰椎の後方を走る脊髄神経が圧迫され、下半身に痛みやしびれが出現します。

また、長い距離を歩くと痛みやしびれが出現し、かがむことで楽になる「間欠性跛行」と言う症状も多く見られます。

分離すべり症も変性すべり症も結果的には脊髄神経の圧迫が症状の主な原因となるため、出現する症状に大きな差はありません。

腰椎すべり症の治療

腰椎すべり症に対して手技や鍼灸治療を行っていきます。

手技療法

腰から足にかけては大きい筋肉から細かい小さな筋肉がたくさん着いていますので、これをひとつずつほぐしていきます。 また、手技では届かない深部の組織には超音波治療が非常に有効です。

鍼灸治療

痛みを和らげることを主体に、ツボや筋肉や関節部に細い鍼を打つことで血流を良くします。

痛みを軽減させるため、また腰まわりの筋肉硬化を防ぐため、鍼灸治療にて血流循環を改善していきます。

夜間の痛みがひどい時には、中枢神経を鎮静させるためのツボにアプローチすることも。

整体・運動療法

腰椎すべり症の治療法としては、腰回り、股関節周辺、背中周りの筋肉のストレッチを行います。

ストレッチは筋肉の緊張をほぐし、痛みの緩和と、関節の可動域を広げる事を目的とします。

骨盤矯正

骨盤の歪みがあることで痛みを誘発していることも多いので骨盤の歪みや骨格の歪みを矯正して改善を図ります。

関連する傷病

腰椎すべり症でお悩みの方は前橋市若宮町のアイメディカル鍼灸整骨院にお問い合わせください。

【前橋市アイメディカル鍼灸整骨院】

〒371-0032

群馬県前橋市若宮町4-5-5

【診療時間】

●月・火・木・金・土

10時00~13時00

15時00~20時00

●水曜日

10時00~14時00

●日曜日

10時00~14時00

☎ 027-212-2299

✉ i_medical1115@yahoo.co.jp