Blog記事一覧 > つわり | 前橋市の整骨院なら前橋アイメディカル鍼灸整骨院 - Part 9の記事一覧

胸郭出口症候群

胸郭出口症候群とは

胸郭出口症候群は、手がしびれたり、腕に力が入りにくくなる神経の病気の一つです。

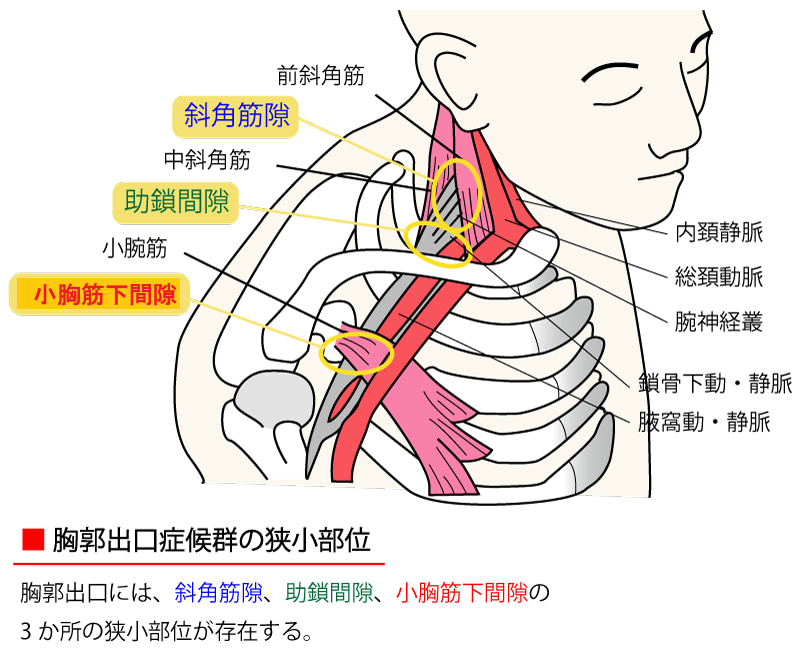

胸郭出口は首と胸の間にある通路です。脳から伸びる神経が、頸椎から肋骨と鎖骨の間を抜け、脇の下を通って腕に行きます。

首から脇の下に抜ける際に神経が圧迫され、症状が出るのが胸郭出口症候群です。

主な圧迫カ所は、首の横の筋肉である斜角筋(しゃかくきん)の間、肋骨と鎖骨の間、脇の下になります。

腕や手がしびれる病気としては、頸椎椎間板ヘルニアなどで頸椎に病変がある場合や、手首の神経が圧迫される手根管症候群、肘の内側で神経が圧迫される肘部管(ちゅうぶかん)症候群などがあり、これらとの鑑別が必要です。

女性の方が男性よりも3倍かかりやすく、20代から50代の方がかかりやすいとされますが、野球やバスケット、バトミントンなどの手を挙げる動作の多いスポーツでも発症します。

胸郭出口症候群の原因

なで肩や姿勢不良(立位で頭が前に出た姿勢が多く、頸椎後屈・胸椎前屈・腰椎後屈の状態)により生じるとされています。鎖骨骨折やむち打ちなどの外傷をきっかけになる方もいます。

また持続的な障害としてリュックサック、上肢の筋力トレーニング、肉体労働があります。

また野球、バスケットボール、バトミントン、テニス、バレーボールなどの、腕を上方に上げる動作を繰り返すスポーツでも発症します。

胸郭出口症候群の症状

肩から腕、手先にかけてのしびれが最も多い症状です。

頸部、肩甲骨、肩から手にかけてのじびれ、痛み、頑固な肩こり、腕の脱力や握力低下も起こり得ます。

腕が疲れやすいなどの症状もあります。しびれは上腕・前腕の内側、手の小指、薬指に出やすいです。

神経圧迫型では腕を上げるときに神経牽引型では腕を下げて重いものを持ったり、リュックサックを背負うことにより症状が出たり、悪化します。

胸郭出口症候群の治療

胸郭出口症候群に対して手技や鍼灸治療を行っていきます。

手技療法

首から肩・背中にかけては大きい筋肉から細かい小さな筋肉がたくさん着いていますので、これをひとつずつほぐしていきます。 また、手技では届かない深部の組織にはハイボルテージ治療も非常に有効です。

鍼灸治療

痛みを和らげることを主体に、ツボや筋肉や関節部に細い鍼を打つことで血流を良くします。

痛みを軽減させるため、また腰まわりの筋肉硬化を防ぐため、鍼灸治療にて血流循環を改善していきます。

夜間の痛みがひどい時には、中枢神経を鎮静させるためのツボにアプローチすることも。

関連する傷病

胸郭出口症候群でお悩みの方は前橋市若宮町のアイメディカル鍼灸整骨院にお問い合わせください。

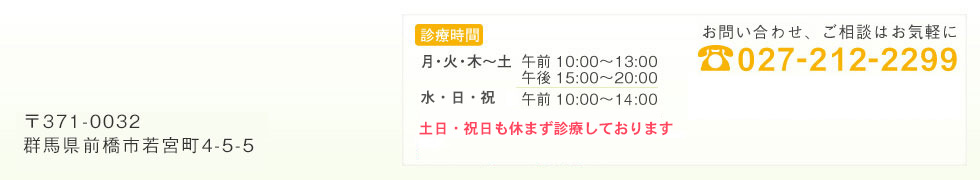

【前橋市アイメディカル鍼灸整骨院】

〒371-0032

群馬県前橋市若宮町4-5-5

【診療時間】

●月・火・木・金・土

10時00~13時00

15時00~20時00

●水曜日

10時00~14時00

●日曜日

10時00~14時00

☎ 027-212-2299

✉ i_medical1115@yahoo.co.jp

美容超音波治療

超音波治療機で顔の周りの筋肉のたるみやしわをリフトアップしていくことやほうれい線の改善をしていく治療です。

普段は、腰痛や肩こり、肉離れなどに使用していますが、顔のたるみやしわにも強度を変えて施術ができます。

超音波振動で高速ミクロマッサージ効果で即効性があり人気の治療です。

鍼灸治療では内出血の心配がありますがハイボルテージではその心配はありません。

即効性をお求めの方は超音波が特にお勧めです。

鍼灸治療と同等の効果が期待できる美容超音波治療です。

美容超音波は、電気、熱、音波を同時に1秒間に何毎回も振動を伝える治療機です。

その為、肌への刺激は細かい振動で効果が深く入ります。

鍼と違った刺激なので効果はまた違います。

定期的に受けることにより、肌や筋肉の活性化が見られるようになります。

化粧の時などその変化が分かるかと思います。

この伊藤超短波㈱のマシンは医療機器として認証されており、その高い認定基準をクリアしているハイスペックマシンです。安定した出力、細かな出力設定、高精度、安全性に配慮した機能を備え、医療機関でなければ取り扱えない上位機種で、整形外科領域のリハビリにも導入しております。

たるみとは?

たるみは皮膚・皮下脂肪・筋肉の老化が主な原因です。そして、大きく分けて3つの症状がその原因をつくっています。

① 皮膚そのもののたるみ

皮膚は、表皮、真皮で構成されており、加齢と共に真皮層のコラーゲン、エラスチン、ヒアルロン酸は減少し、皮膚のハリや弾力が失われてしまうことがたるみの原因となっています。

② 皮下脂肪のたるみ

皮膚の下には脂肪層が有り、脂肪の間には繊維状のコラーゲン組織があります。どちらも皮膚のクッション的役割を果たしているのですが、加齢と共に脂肪のボリュームが減少したり、コラーゲン繊維が萎縮したりします。このことにより、たるみを引き起こしているのです。

③ 筋肉のたるみ

加齢や運動量の減少によってからだ全体の筋肉が衰えるのと同様に、顔の表情筋などの筋力も次第に衰えます。皮膚や脂肪層を支えている筋肉の衰えは、たるみを引き起こす最も大きな原因となっています。

美容超音波の効果

エステでやるような機械の刺激なので慣れている方は、鍼よりこちらが受けやすいかと思います。

筋肉を引き締めて上げるので効果も持続性もあります。

マッサージ効果

日常生活の中では、使われている細胞や筋肉は限定的であり、他の部分に関しては衰えてしまいがちです。

超音波は肌を振動させてくれるため、皮膚では細胞を活発化させ、皮下脂肪では脂肪燃焼を手助けし、筋肉では収縮させ引き締めます。

このように皮膚の表面だけでなく、肌の深部まで振動が届くことで、より広範囲にマッサージ効果が得られることでしょう。

また、使用する際は機器を動かさずに肌に当てるだけのため、手のマッサージなどとは違い、摩擦レスで肌ヘの負担が少ないのも特徴的です。

温熱効果

超音波は肌に当てることで、細胞の動きを促進する働きがあります。

細胞が活発に動き出すと、皮膚の中で細胞同士がぶつかり合い細胞間で摩擦が起きることになります。

この摩擦が熱エネルギーを生み出すことで、肌の内部が温かくなるため、温熱効果を得ることができます。

温熱効果が得られれば血の巡りが良くなるため、必要な栄養分を細部まで届けたり、不要な老廃物を排出したりと多くのメリットが生じます。

美容超音波治療のメリット

① 美容鍼より即効性が高い・効果がでるかもしれない

美容鍼は内出血がでることもありますが超音波ではその心配はありません。また初めて施術する方や鍼が苦手の方はこちらのほうがおススメです。

② きめ細かい肌になる

美しい肌の条件として、きめ細やかでハリのある肌を挙げる方も多いことでしょう。

超音波美顔器は、細胞を震わせた時に生じる熱によって、細胞を引き締めることができます。

③ むくみが解消する

女性の中には、皮膚や皮膚の下に水分が溜まってしまう、むくみに悩まされている方も多いかもしれません。

男性に比べて女性は筋肉量が少ないことに加え、ホルモンの影響もあってむくみやすい体質です。

このむくみを解消するためには、血行を促進して老廃物などを押し流す必要があります。

超音波美顔器には肌を振動させることで、リンパの流れを良くして老廃物を蓄積しにくくなるため、むくみの解消に一役買います。

④ リフトアップが期待できる

肌に動きがなくなりたるんでしまうと、見た目が老けて見えたり、太って見えたりすることがあります。

しかし、超音波美顔器をフェイスラインに当てることで、肌を強制的に動かすことが可能です。

普段は使われない筋肉や細胞を刺激することができ、肌のたるみを改善しリフトアップ効果が期待できます。

引き締まった顔を手に入れることができれば、小顔に見え美しさがワンランクアップすることでしょう。

また、若く見られることにも繋がるため、アンチエイジング効果も望めます。

⑤ 美容液の浸透力がアップできる

振動を起こす超音波は細胞を動かすことで、美容成分の通り道を作る手助けをしてくれます。

そのため、ご自身の手やコットンで化粧水や美容液を使うよりも、肌の奥まで美容成分を浸透させることが可能です。

肌の奥にも必要な成分は多くありますので、外側から補ってあげることで、より美しい肌に近づけることでしょう。

美容超音波治療の注意点や副作用

① 基本的に副作用はない

もしかしたら超音波に対して何となく忌避感を感じている方もいるかもしれません。

超音波は医療にも用いられる安全性の高いものであり、人体への有害性はほとんどないと考えられています。

特に美顔器に使われる周波数は1MHz~9MHz程度で、これは胎児のエコーで用いられる周波数と同程度です。

そのため、超音波治療器は安全性が確立されている範囲内に収まり、超音波自体の副作用は心配する必要はないでしょう。

ただし、電子機器であるため金属アレルギーや、間違った使用方法による肌トラブルなどは可能性として起こり得ます。

② 電気刺激が苦手な方は鍼の方がおススメ

電気刺激の強さは調節できますが電気刺激が苦手な方は鍼の方が宜しいかと思います。

③ 当てる部位に注意

美肌効果を得られる超音波治療器ですが、一部の部位には使用することができません。

主な部分としては、眼球にほど近い上まぶた・耳・のど仏付近・傷口などが挙げられます。

④ 当て過ぎは筋肉に負担

超音波が肌に良いからと言って、長時間や頻繁に使用するのは禁物です。

肌を強制的に動かすことになる超音波治療器は、過剰使用をしてしまうとかえって肌の負担となり、肌荒れや肌トラブルの元になります。

目安としては1回当たり5分~10分程度で、1日以上間隔を空けて週に2~3回くらいがおすすめです。

⑤ ニキビのある箇所には不可

ニキビは肌に炎症ができた状態であり、超音波治療器の刺激であっても悪化してしまう恐れがあります。

超音波治療器にはニキビ治療の効果はありませんので、ニキビがある箇所には使用しないでください。

特に顔や背中などはニキビができやすいため、気をつけましょう。

ただし、超音波治療器は肌を清潔にする働きがあり、ニキビ予防には繋がります。

初回お試し価格

| 20分 | 1,650円 |

|---|

2回目以降スタンダードコース

(超音波治療のみ)

| 20分 | 4,400円 |

|---|

2回目以降プレミアムコース

(マッサージ+整体+骨盤・骨格矯正)

| 50分 | 6,600円 |

|---|

美容超音波治療でのお問い合わせは前橋市若宮町のアイメディカル鍼灸整骨院まで。

関連する傷病

- むちうち

- 慢性腰痛

- 慢性肩こり

- 顔面神経麻痺・顔面神経痛

- 顎関節症

- 不眠症

- のぼせ

- 眼精疲労

- 産後のケア

- 生理痛

- 冷え性

- 耳鳴り

- 自律神経失調症

- めまい

- 難聴

- メニエール病

- 頭痛

- 肩こり

- 腰痛

- 腱鞘炎

- マタニティー治療

- 坐骨神経痛

- 更年期障害

- 便秘

- 産後のうつ

- 美容鍼

〒371-0032

群馬県前橋市若宮町4-5-5

【診療時間】

●月・火・木・金・土

10時00~13時00

15時00~20時00

●水曜日

10時00~14時00

●日曜日

10時00~14時00

☎ 027-212-2299

✉ i_medical1115@yahoo.co.jp

捻挫とは

捻挫とは、外力がかかることにより、関節を支えている靱帯や関節包などの軟部組織、軟骨が損傷することをいいます。

損傷の多くは、靱帯のゆるみや一部もしくは完全な断裂であり、X線(レントゲン)検査で写る関節の骨折や脱臼は含まれません。

捻挫の原因

捻挫は、足関節や手関節、肩関節や膝関節など、全身のあらゆる関節部位で起こります。

きっかけは、スポーツ活動中の激しいぶつかり合いや走っている最中の急な方向転換、交通事

故や転倒、日常生活中に段差を昇り降りしたときなど、さまざまです。

捻挫の多い場所

① 膝関節

膝の捻挫の中でもよく見られる内側側副靱帯損傷は、膝関節の外側から内側に向けて外力がかかることなどを原因として起こります。このような膝関節捻挫は、スポーツ活動中のジャンプ着地や急なターン、相手選手のタックルを受けた際などに起こることがあります。

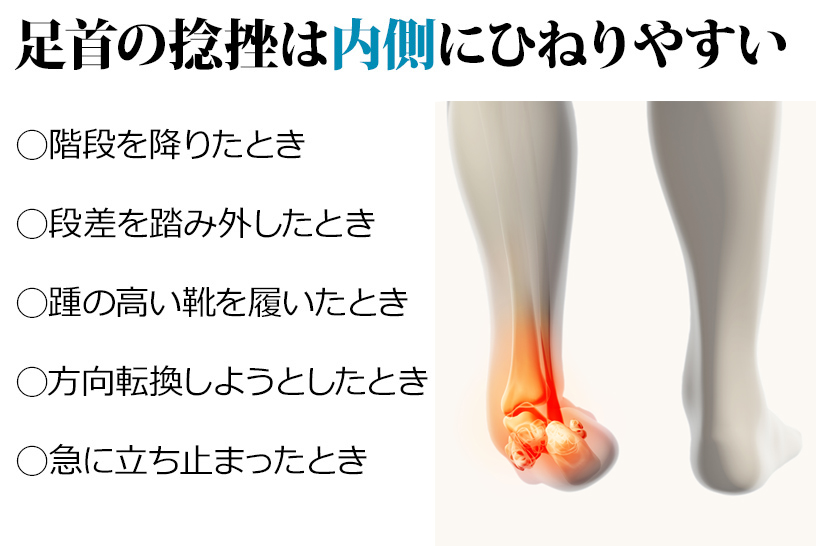

② 足関節

足関節を内側にひねることによる捻挫は、足関節内反捻挫とも呼ばれ、スポーツ時や日常生活中など、さまざまな場面で数多く発生しています。足関節内反捻挫の場合は、足関節の外側、外くるぶしの付近にある外側靱帯がうち前距腓靱帯が引き伸ばされる、あるいは一部が切れることにより捻挫に至ることが多いとされています。

③ 肩関節

肩の捻挫の1つで、肩甲骨と鎖骨の間にある肩鎖関節の捻挫もまた、相手選手との接触を伴うコンタクトスポーツ時に起こることがあります。具体的な種目の一例としては、柔道やラグビーなどが挙げられます。

このほか、交通事故や転落、転倒時に肩の外側を強打することなども原因となります。

④ 首

首の捻挫である頚椎捻挫は、いわゆるむち打ち損傷(正式名称は外傷性頚部症候群)の病態の1つで、交通事故などの際、首の損傷を避けるために筋肉を緊張させる防御反応が起こることが原因となっています。

捻挫の症状

主症状は、患部の痛みと腫れです。痛みと腫れの程度は、靱帯の損傷が大きいほど強くなる傾向にあります。

捻挫の重症度や損傷部位などにより、関節のぐらつき(不安定性)や可動域の制限、内出血などが生じることもあります。捻挫による強い痛みや腫れなどの症状は、受傷してから数週間~数か月経つと和らいでいき、その後は運動時の痛みや不安定性が自覚できる主な症状となります。

捻挫の治療

①ハイボルテージ治療

ハイボルテージでは、捻挫、打撲といった急性外傷(ケガ)での鎮痛効果も期待できます。

急性期でも使用可能です。

鎮痛効果に加えて、患部への刺激による血流の促進で「浮腫の軽減」「治癒力の向上」の効果も期待できます。

②鍼灸治療

痛みや筋肉の緊張を和らげることを主体に、関節部や損傷した靭帯の部分に細い鍼や灸をすることで血流を良くし早期回復を目指します。

③運動療法

痛みの軽減と共に固まってしまった関節を動かしていき本来の可動域に近づけていきます。

関連ある傷病

捻挫でお悩みの方は前橋市若宮町のアイメディカル鍼灸整骨院にお問い合わせください。

【前橋市アイメディカル鍼灸整骨院】

〒371-0032

群馬県前橋市若宮町4-5-5

【診療時間】

●月・火・木・金・土

10時00~13時00

15時00~20時00

●水曜日

10時00~14時00

●日曜日・祝祭日

10時00~14時00

☎ 027-212-2299

✉ i_medical1115@yahoo.co.jp