Blog記事一覧 > tratamiento del dolor crónico de espalda | 前橋市の整骨院なら前橋アイメディカル鍼灸整骨院の記事一覧

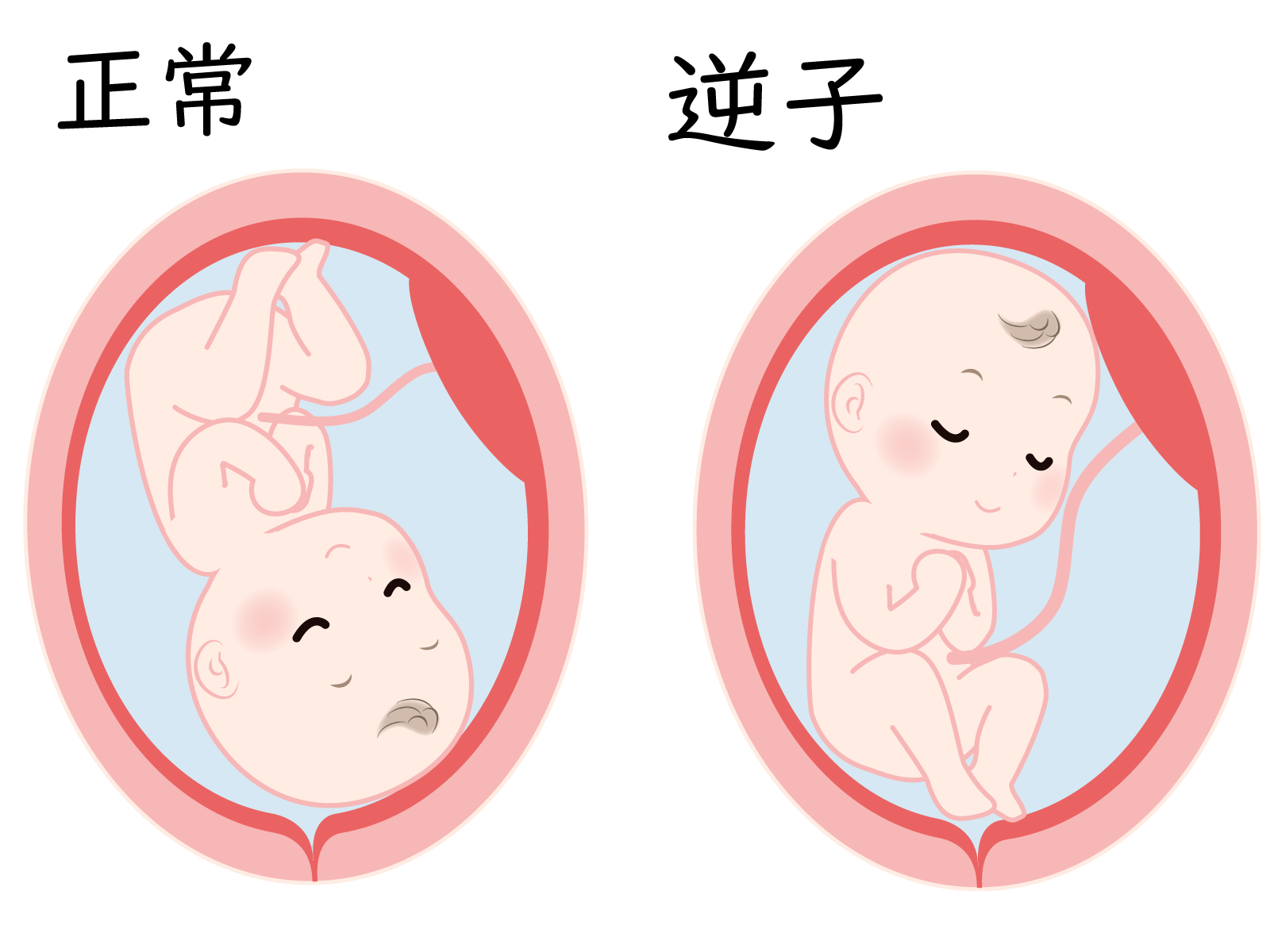

逆子治療とは

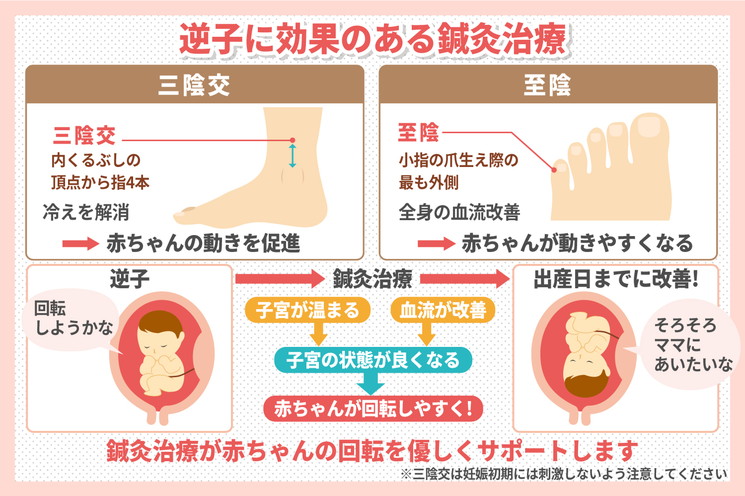

逆子の治療は主に鍼灸治療でやっていきます。逆子に効果があるツボなどにお灸や鍼で刺激してあげます。

逆子治療の際に使用するツボ(経穴けいけつ)は至陰(しいん)と三陰交(さんいんこう)です。

このツボが逆子治療に用いられることは鍼灸師であればおそらく100%誰もが知っている程有名でそこへお灸をします。

至陰(しいん)

逆子の他にも頭痛や腰痛、難産にも効果があるとされています。

至陰を刺激して血流が改善されると、子宮が温まり羊水も増えることから、赤ちゃんが動きやすくなって逆子が治ると考えられています。

また、副腎皮質ホルモンが分泌されて赤ちゃんの動きが活発になるとも言われています。

【至陰:ツボの位置】

足の小指の爪の生え際で、最も外側に近い場所です。

【至陰:主な効果】

下半身の冷えを取り、一方でのぼせを緩和します。特に腰、太ももの後ろ側、ふくらはぎと、背面を温めます。

全身の血液循環を改善します。足を温めることは健康にもとても良い状態となりますよ。

三陰交(さんいんこう)

場所は足の内くるぶしから指4本分上に上がった骨際のくぼみ部分です。

三陰交を刺激することは、身体の冷えを解消し、子宮周りの下腹部全体や胸部に作用し、赤ちゃんの動きを促進し、その結果逆子が改善するとされています。

至陰と同時に鍼灸を行うことで相乗効果が期待できるでしょう。

逆子の他にも更年期障害や生理痛など婦人科系のトラブルに強力な効果があるとされています。

【三陰交:ツボの位置】

内くるぶしの一番高いところに小指を当て、指を4本そろえて置きます。その時に人差し指が当たっている場所が三陰交です。

つまり、内くるぶしから指4本上あたりの太い骨のすぐ横にあります。

【三陰交:主な効果】

肝臓・腎臓・消化器の働きを助けます。女性特有の様々な症状に効果があります。

逆子治療のタイミング

治療は安定期に入ったら早ければ早いほどいいといわれています。個人差もありますが、週に1~2回の間隔で3~5回の治療で逆子が改善される方が多いです。

治療は鍼灸を用いて、骨盤内と下肢の血液循環を促し、骨盤内の冷えを改善します。逆子が改善されても冷えが強ければ戻ってしまう可能性もあるので、再度の逆子防止のために治療を続けることをお勧めしています。

逆子という事が判明した後に鍼灸治療をお受け頂くのですが、タイミングとしては妊娠28週以降~32週位までの時期が最適で、34週~確率が一気に下がります。それ以降でも戻る可能性(期待)はありますが、時間の経過と共に赤ちゃんが大きくなると動くスペースが狭くなりますので動きづらくなってしまい治りにくくなってしまいます。

妊娠8ヶ月、妊娠28週前後で逆子がわかることはよくあります。

しかし、早期の赤ちゃんはよく動くので、たまたま逆子の位置になっているだけのことも。その場合は逆子体操や張り止めの薬で治ることはありますが、本当の逆子で妊娠30週を過ぎると自然に戻ることはありません。

逆子と診断されたらすぐに鍼灸治療を試してみるという方法があります。

全日本鍼灸学会によると、鍼灸治療が逆子の矯正に一定の効果があることを調査した資料があります。資料では妊娠33週目の初産婦さんを260人集め、130人には鍼灸を行い、130人には鍼灸を行いませんでした。

具体的には、至陰というツボへのお灸を片側15分間ずつ30分間、1日に1〜2回実施。

そうしたところ、出産時には鍼灸を行わなかったブループの逆子矯正率が58.5%だったのに対し、鍼灸を行ったグループでは76%もの方が矯正されたという結果が示されています。

鍼灸治療が逆子の矯正に有効であることが分かります。

逆子の原因

逆子になってしまう、逆子が直らない原因には以下のようなものがあります。

- 冷え症や緊張感からお腹の張りが強い

- 一人目の赤ちゃんで子宮が硬い

- 子宮の奇形

- 子宮筋腫

- 卵巣嚢腫

- 前置胎盤や低置胎盤

- 羊水の量が異常な羊水過多・羊水過少

- 臍帯が赤ちゃんに巻いている

- ストレスや不安が強い方

- 不妊治療を受けられた方

- 妊娠9ヶ月以降の逆子の方

などがあります。そして、その時のお腹は赤ちゃんにとって居心地の悪い状態なのです。

そのため、1日でも早く鍼灸治療を試みて、一緒に状態を改善させていきましょう。

ご紹介したように鍼灸治療は逆子の矯正に大きな効果があります。早い方では治療開始から3回程度までに改善されることも少なくありません。

ただし、なかなか効果が出ない方もいらっしゃいます。その場合にはゆったりした気持ちで決められた回数に従って気長に治療を継続してみましょう。

逆子のリスク

最近では、お腹の張りの原因となることから逆子体操をすすめない産婦人科も増えてきている現実もあります。

では「なぜ逆子は良くないのか?」

それは、逆子が赤ちゃんとお母さんの危険信号だからです。 お腹の状態がよくないから、赤ちゃんに危険が及ぶ恐れがあるから、赤ちゃんは、逆子の位置にいるのです。

逆子のまま出産を迎えると赤ちゃんの足のつま先や膝、つまり小さくてとがった部分で子宮口付近を圧迫しやすく、破水しやすいリスクがあります。また、お腹も張りやすくなります。

一番大きい頭の部分が最後に出てくるので頭蓋内出血や新生児仮死の危険性が高くなります。

その際に、頭と産道で臍帯を挟んでしまい、酸素不足になりやすいために、頭の娩出に時間がかかると新生児の状態が悪くなってしまう、脳が酸欠状態になり、発達障害の危険性があるからです。

また、胎児の腕や肩が出てくるときに、鎖骨や上腕骨などの骨折、肩や腕、手指の神経マヒをおこしてしまう危険性も高くなります。

そんな逆子の状態を改善するために鍼灸治療が必要となります。

その点、鍼灸治療なら安全に、安心して逆子を改善し、正常な体位に戻す可能性が高い治療法となります。

そして、近年問題となっている切迫早産の可能性も鍼灸治療なら改善できるとの研究結果もでてきています。

鍼灸治療で逆子が治る確率は、

妊娠8ヶ月目で90%、9ヶ月で80%、10ヶ月で74%

が、およその目安になります。

生活習慣の改善

なかなか効果が出ない場合には生活習慣の見直しをすることも大切ですよ。

- 温かい食事と入浴で身体を冷やさない生活をする

- 栄養バランスのとれた食事をする

- ストレスをためないようにする

など、日々の生活を改善してみましょう。

生活の改善をしながら鍼灸治療を行うことで、気が付いたら逆子が治っていたなんてこともありますよ。

妊娠期間中は薬物をあまり使いたくない方も多いものです。逆子治療に鍼灸治療という選択肢があるのはとても心強いですね。

逆子と診断された時には誰でも不安でいっぱいになってしまうものですが、諦めずに鍼灸治療を試してみてはいかがでしょう。

料金

| 30分 | 4,400円(税込み) |

|---|

関連する傷病

【前橋市アイメディカル鍼灸整骨院】

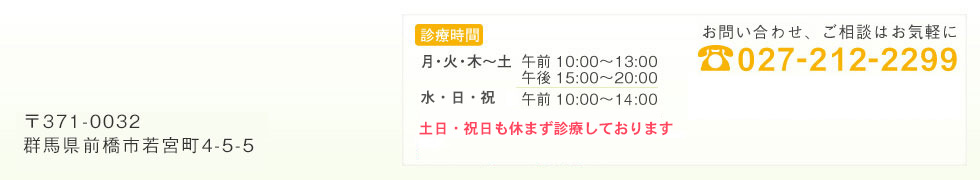

〒371-0032

群馬県前橋市若宮町4-5-5

【診療時間】

●月・火・木・金・土

10時00~13時00

15時00~20時00

●水曜日

10時00~14時00

●日曜日

10時00~14時00

☎ 027-212-2299

✉ i_medical1115@yahoo.co.jp

鍼灸治療

鍼治療

髪の毛ほどの非常に細い専用の鍼を使い、経穴(ツボ)を刺激して 気の流れや血液の循環を改善します。

一般的には肩こりや腰痛といった 痛みやコリの治療というイメージがありますが、各種内科疾患や婦人科疾患、 小児疾患にも効果のある治療法です。 初めて治療される方は「痛い」「恐い」と思われているようですが、 実際治療されると痛みはなく、むしろ心地よさを実感いただけると思います。

当院ではディスポーザブル(使い捨て)鍼を使用しています。

灸治療

現在では大きな火傷の痕を残すようなお灸はあまり行われていません。

灸治療で使う艾(もぐさ)の原料は皆さんもよく知っているヨモギです。ヨモギの葉の裏にある柔らかな細かい毛を乾燥させて艾を作り出します。一般的なお灸の大きさは米粒大、または米粒の半分の大きさです。 “熱い”というよりよりは少しチクッと感じる程度です。 お灸の大きさや、お灸をすえる回数で刺激量を調節します。

当院では主として知熱灸、温灸という比較的刺激の弱い灸治療をメインとしています。

やけどの残らないソフトな刺激はお子さんから若い女性にも安心して受けられる治療法です。 特に身体の冷えからくる婦人科疾患や、発育途中の小児疾患などには効果があります。

こんな症状のある人は鍼灸治療を受けましょう

アイメディカル鍼灸整骨院でも鍼灸治療をおこなっています。それでは、どういう時に鍼灸治療を受けるといいかというと、次のようなお悩みを持った方におすすめです。

・逆子を治したい

・高齢出産

・冷え性を克服したい

・毎月ツライ生理痛を和らげたい

・ストレスや不安が多い

・体外受精をする前に体を整えたい

・基礎体温を整えたい

・不妊治療は何から始めればいいのか分からない

・ホルモンバランスが乱れている

鍼灸治療は女性に多い冷え性や、女性特有の生理痛に効果が期待できるだけでなく、不妊治療としてもご利用できます。

年齢的に出産には不利な女性も、諦めずにアイメディカル鍼灸整骨院の鍼灸治療で妊娠率を高めることができます。

不妊の傾向にあるものの、できれば不妊治療を受けたくないですよね。

自然妊娠を希望するお客さんも、アイメディカル鍼灸整骨院の鍼灸治療がおすすめです。

アイメディカル鍼灸整骨院の鍼灸治療って?

鍼灸治療は「予防医学」とも呼ばれているのはご存知ですか?

幅広い症状に適応できるので、不妊治療だけに効果を発揮するわけではありません。

不妊治療として当院で鍼灸治療を受ける場合、治すというよりも体の調子を整えて、自然妊娠に適したコンディションにしていくという表現が正しいです。

定期的に通う事が大事

鍼灸治療を当院で1回受けただけではまだ完全とは言えません。

どんなに質のいい鍼灸治療でも、1回の施術で終わらせてしまっては十分な結果が得られないからです。

初回の鍼灸治療だけでも痛みを少なくするのは可能ですが、根本的な原因を取り払うためにももう少し回数が必要です。

また、体自体にも良い状態を記憶させるためにも、継続した鍼灸治療で痛みを取り除くことが必要です。

通院が必要なくなった段階になったら、こちらでお伝えします。

それまではコンスタントに鍼灸治療を受ける必要があるので、あらかじめご了承ください。

アイメディカル鍼灸整骨が大事にしていること

当院では、一人でも多くの患者さんを健康にすることをキャッチフレーズとして施術しています。

健康とは肉体的に元気な状態なだけではなく、心理的にも社会的にも良好な状態を言っています。

アイメディカル鍼灸整骨では、挨拶も率先してするようにし、たった一言交わすだけでもお客さんが心の元気を取り戻してくれればなと思っています。

身体的な痛みやつらさをいち早く取り除けるよう全力を尽くします。

適応症状

神経系

頸椎ヘルニア・腰椎ヘルニア・不眠症・不安症・坐骨神経痛・肋間神経痛・自律神経失調症など

婦人科系

生理痛・不妊症・逆子など

運動器系

腰痛・膝の痛み・脊柱管狭窄症・肩こり・肩関節周囲炎(四十肩)スポーツによるケガ・打撲・むち打ちなど

耳鼻咽喉科系

メニエール病・めまい・内耳炎・中耳炎・難聴・蓄膿・花粉症など

眼科系

眼精疲労・白内障・飛蚊症など

循環器科系

息切れ・動脈硬化・動悸など

消化器系

胃の痛み・胃潰瘍・逆流性食道炎・食欲不振・十二指腸潰瘍・嘔吐・肝機能障害など

鍼灸治療での多い症状

産後のうつにかかる人がとても多く出産後の女性はうつがとてもでやすくなります。10%前後の人が産後うつにかかるといわれています。ホルモンのバランスの乱れが原因と言われていますが、関係しているホルモンはプロゲステロンとエストロゲンです。そして産後に急激に高まるのが乳汁分泌に大事なプロラクチンです。産後のうつは、ホルモンバランスの乱れによって実にたくさんの症状が出てしまいます。この問題は、ママだけの問題でななく家族全体の問題として向き合っていくことが必要です。出産後にママが具合が悪くなった場合は周りの皆さんの協力も必要です。

②めまい

動いた時や急に立ち上がろうとしたときなどにめまいが出ることはありませんか?めまいは痺れや頭痛と同じように色々な病気と関連する症状の一つでもあります。普段の生活で何事もなく歩き安定した足取りで生活を送っているのは耳の中にある内耳の前庭という部分がバランスをとってくれる働きをしていてくれるからなのですしかし、内耳などに異常をきたしてしまうとバランスが保てなくなってしまいふらついてしまいます。これをめまいと呼んでします。また頸椎の異常や循環器の異常でもめまいが起こってしまうこともあります。疲労やストレスや生活習慣の乱れでもめまいを引き起こしてしまいます。急に気が遠くなったり目の前が暗くなったりのめまいで、ひどい時は意識がなくなってしまったり失神してしまうこともあります。目の前がグルグル回るようなめまいのことで嘔吐などの症状が一緒にでることもあります。このめまいはふわふわと宙に浮いているような感覚のめまいのことで、前庭神経の障害で起こります。このめまいはパソコン業務やスマホによっての眼精疲労や頭痛や肩こりも影響で発症します。

③自律神経

自律神経は、消化器、循環器、呼吸器などを調節している神経です。昼間や活動時に活発になる交感神経と、夜や就寝時やリラックスをしている時に働く副交感神経があります。この二つのバランスが崩れてしまうのが【自律神経の乱れ】です。ストレスや生活習慣の乱れで自律神経の働きが乱れることによって体の不調がさまざまな形ででてきます。当院では鍼灸治療や整体、骨格矯正を行っていき、筋肉の緊張をとり体の歪みを矯正していきます。鍼灸治療では自律神経の働きを高めていき血行を改善していきます。日常生活においては、意識して休息時間を作る、精神的なストレスをため込まないことがとても大事になります。

④円形脱毛症

頭髪のなかに10円玉のような形の境目が比較的はっきりとしている脱毛のことを言います。 そのまま拡大していくこともあります。年齢などには関係なく、原因によって治療法も異なってきます。自己免疫疾患は免疫機能に異常が生じてしまい身体の一部分を攻撃してしまうものです。円形脱毛症は、毛根を異物と間違えて攻撃してしまうことで発症してしまうもので、その激しい攻撃により毛根が傷んで、元気な髪の毛でさえ突然抜け落ちてしまうのです。また円形脱毛症は、甲状腺疾患や関節リウマチや重症筋無力症などの自己免疫疾患と併発する場合があります。家庭内、仕事、対人関係などの問題を多く抱えているとそれに抵抗しようと交感神経が過敏に働いてしまうことで、血管を収縮してしまい、頭部への血行が悪くなり栄養補給がいきにくくなり脱毛になってしまいます。さらに脱毛を気にしすぎるあまりそのストレスでさらい脱毛を悪化させてしまいます。円形脱毛症の調査で、本人だけではなく家族で同じ病気を抱えていることがわかりました。欧米でも家族で発症する確率は10倍にもなることがわかりました。この結果から円形脱毛症は遺伝することがわかりました。

⑤胃の痛み

毎日仕事でのストレスや暴飲暴食、ダイエットによって便秘になったりでストレスを受けてしまう臓器は胃や腸です。胃の調子が悪くなってしまうと背中の痛みや食欲不振、お肌のトラブルがでてきます。お腹や足が冷えやすい、何日も便秘が続く、起床時に胃がもたれている、背中に違和感、痛みがある。お腹がよく張ってしまうなどの症状がでてしまいます。

⑥頭痛

頭痛の中で特に多いタイプは片頭痛と緊張性頭痛です。緊張性頭痛は首や肩の筋肉の緊張が強くなってしまうことで起こってしまう頭痛です。片頭痛は何らかの原因で血管が広がって起こる頭痛です。どちらも首や肩の筋肉の影響がありますが特にデスクワークやスマホの見過ぎで起こることが多いです。また枕や布団や寝方なども原因となることもあります。片頭痛も緊張性頭痛も首や肩や背中の筋肉の緊張で和らげてあげるだけでもとても楽になります。それから身体の歪みを矯正してあげることも大切で人間本来の姿勢に戻してあげることで周りで支えてくれている筋肉は柔軟性がでてきます。我慢をし続けることで筋肉の緊張も増してきますし、頭痛は誰もが経験したことがある症状ですが、命にかかわる頭痛もあります。脳腫瘍、くも膜下出血、脳梗塞、髄膜炎など怖い頭痛もあることは知っておいてください。

ぎっくり腰は突然発生してしまいますが、症状はいきなりでてきますがゆっくりと原因となるものは進行しているかもしれません。少しずつ溜め込んだ疲労が、あるとき負荷に耐えれなくなってしまって、腰痛として発症してしまったかもしれません。。日常生活で疲労は仕方ありませんが、睡眠不足や栄養バランスが偏っていたり、運動不足などで筋肉疲労が回復することなく徐々に蓄積されていき、やがて急性腰痛となって表れてしまいます。

⑦眼精疲労

眼精疲労は目を酷使することで起こりますが、ドライアイや緑内障、副鼻腔炎、脳の病気などからきていることもありますので、症状がひどくなる場合は一度専門の医療機関を受診することをおすすめいたします。パソコンを長時間している方、頭痛がよくでてしまう方、コンタクトやメガネをかけている方、目の奥がよく痛くなる。

⑧寝違い

寝ている姿勢が悪くて首に負担がかかってしまうと首や肩の筋肉を痛めてしまうことを寝違いといいます。寝違いが起こる原因は睡眠時の姿勢に問題があります。寝違いをしてしまって首が動かない場合は無理に動かしたり自分で押してしまうと余計に動かなくなってしまい痛みも強くなります。急性症状でもありますので強い刺激での治療ではなくて鍼灸治療をしていくと早期に回復が見込めます。

⑨不眠症

不眠症は睡眠途中で起きてしまう、中々寝付けない、眠りが浅いなどをいいます。20代から30代で始まり年齢が上がるにつれて増加傾向にあり男性よりも女性に多いのも特徴です。不眠症を起こしてしまう原因は身体的要因、心の要因、環境的な要因、生活習慣要因です。

坐骨神経は神経の中でも一番太い神経で坐骨からお尻の筋肉を抜けて大腿部、膝、下腿部まで向かう末梢神経のひとつです。歩いている時や寝ているときや椅子から立ち上がった時などにお尻や太ももに痛みや痺れがある場合は坐骨神経痛の場合があります。原因も様々ですが、運動のやりすぎやデスクワークなどによる長時間座っていることが多いなどの原因が多いです。また腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などの影響で出る場合もあります。

⑩肩こり

⑪腰痛

⑫痺れ

⑬むち打ち

上記の症状以外でも対応可能ですので詳しくは前橋市若宮町のアイメディカル鍼灸整骨院までご連絡ください。

料金表

| 45分 | 5,500円 |

|---|---|

| 60分 | 7,150円 |

関連する傷病

- むちうち

- 慢性腰痛

- 慢性肩こり

- スポーツ外傷

- 美容鍼

- 四十肩

- 寝違い

- ぎっくり腰

- ばね指

- 腰椎椎間板ヘルニア

- 頸椎椎間板ヘルニア

- 顔面神経麻痺・顔面神経痛

- テニス肘

- 野球肘

- 野球肩

- 顎関節症

- ぎっくり背中

- 捻挫

- 靭帯損傷

- 半月板損傷

- 鵞足炎

- ランナー膝

- ジャンパー膝

- オスグッド

- 足底腱膜炎

- アキレス腱炎

- シンスプリント

- 肉離れ

- 肋骨の痛み

- 突き指

- 不眠症

- のぼせ

- 眼精疲労

- 産後のケア

- 生理痛

- 冷え性

- 耳鳴り

- 自律神経失調症

- めまい

- 難聴

- メニエール病

- 頭痛

- 肩こり

- 腰痛

- 腱鞘炎

- マタニティー治療

- 坐骨神経痛

- 更年期障害

- 便秘

- 産後のうつ

【前橋市アイメディカル鍼灸整骨院】

〒371-0032

群馬県前橋市若宮町4-5-5

【診療時間】

●月・火・木・金・土

10時00~13時00

15時00~20時00

●水曜日

10時00~14時00

●日曜日

10時00~14時00

☎ 027-212-2299

✉ i_medical1115@yahoo.co.jp

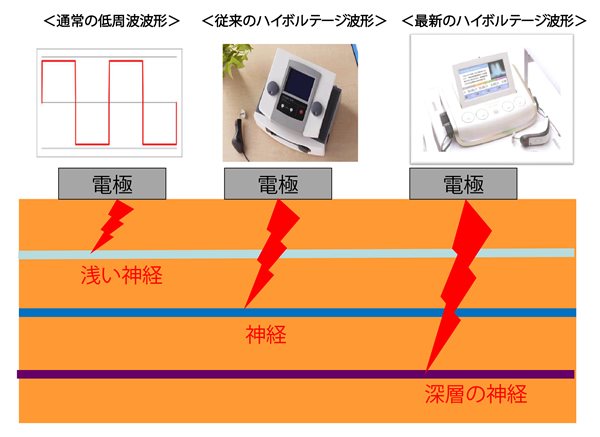

ハイボルテージ治療とは

ハイボルテージ療法とは、当院がオススメする物理療法(治療機器による治療法)です。

高電圧電流を用いる鎮痛効果の高いハイボルテージは、スポーツ選手をはじめ、即効性を求める患者様の中で需要の高い治療法です。

また今までは急性症状には鍼灸治療が効果的でしたがそれにかわる治療法として注目されています。

鍼灸治療が苦手の方はぜひハイボルテージ治療をお試しください。

急性症状で来院される方の多くは、このハイボルテージ療法によって短期間で症状改善ができています。

その効力は、従来の電気治療とは異なり、1日でも早く症状を軽減させたいという方にはオススメの治療法です。

ハイボルテージ治療は、3~5回続けて治療した方の80%以上が効果的だと実感!

従来の電気治療と比べ短時間で痛みを軽減できることから、効果がその場で要求されるトップアスリートの活躍する現場で用いられる事が多い、欧米生まれの日本では新しい電気療法です。

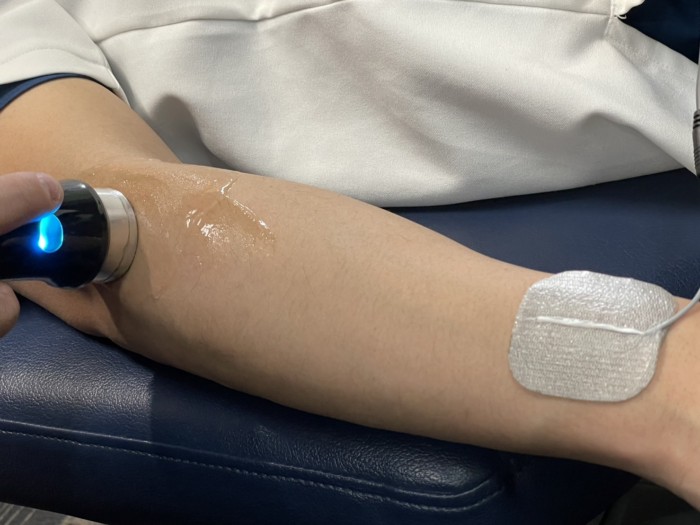

この特殊電流を患部にピンポイントで到達させる【ハイボルテージ】と、傷めた組織を修復させる【マイクロカレント(微弱電流)】を併用させることで、さらに治療効果を高めます。

ハイボルテージ

痛みやコリが最も強い部分(トリガーポイント)を取り除く治療法です。

高電圧の電気刺激を深部組織に到達させ、痛みの原因である最深部(根っこ)から治療するため驚くほどの早さで治療効果を得ることができます。

また、皮膚抵抗が低いため、ピリピリ感が非常に少ないので電気の苦手な方でも比較的安心して治療を受けていただけます。

マイクロカレント

ヒトの体はケガをした時、もともと人体に流れている微弱電流が傷めた周囲に集まり、組織を修復します。

その微弱電流と類似した電流を流すことで治癒を促進するのがマイクロカレント療法です。

損傷部位の鎮痛・治癒促進・スポーツ後のクールダウンや筋肉痛の軽減に有効です。

辛いギックリ腰や寝違え、足首の捻挫などの痛みを緩和する施術で、即効性があるのが特徴です。

一般的な低周波治療器と比べて、高い電圧を用いるため、深部への刺激に適しています。

さらに、100μs以下の短いパルス幅を用いることで、一般的な低周波治療器よりも皮膚抵抗が低く抑えられているのが特徴です。

このように神経の興奮を抑えて、痛みの緩和や可動域の改善に即効性があるのが特徴です。

しかし、痛いところにただ当てればいいと言うものではありません。

大切なのはハイボルトを一人ひとりの症状に合わせて使いこなせる技術が必要なことです。

ハイボルテージが対象となる症状

① スポーツ外傷

捻挫や肉離れなどがスポーツ外傷に該当する具体的な症状となります。

肉離れというのは部分的に筋肉の一部が断裂してしまった状態のことで、捻挫というのは靭帯や腱の損傷に

よる痛みや腫れが出る状態のことです。

いずれもできることとしては炎症を抑えるために湿布を貼ったりするということだけで、あとは安静しかありませんでしたが、ハイボルテージ治療によって早期回復に期待ができるようになったのです。

② 急性症状

ぎっくり腰や寝違えのような突如として発生する症状となります。

いずれもこれまでですと原因すら不明確であったため、対処法としては患部に負荷をかけないように気をつけながら安静にすることしかできませんでした。

しかし、ハイボルテージ治療によって、早期回復を促すことが可能となったのです。

③ 神経症状や炎症

坐骨神経痛をはじめとする神経に関する症状などにおいても、これまでは安静にしておくことだけが対処法でした。

しかし、電気の作用によって症状を軽減させたり回復を早めたりすることが可能となったのです。

神経痛は日常生活において支障をきたしやすい症状の一つでもあるので、お悩みの方にとっては非常に嬉しい変化と言えるでしょう。

④ 長期間改善のみられない肩こり、腰痛

ハイボルテージでは、手技だけでは届かない筋肉の深い部分まで刺激が加わります。

かつ高電圧であるために短時間でしっかりと緩めることができるのです。

なかなか改善されない筋肉のコリ、痛みの改善にとても効果的です。

⑤美容鍼と同じ美容目的の顔のむくみの改善、リフトアップなど

ハイボルテージを顔にかけてあげることで美容鍼と同等の効果が得られます。顔のむくみの改善・リフトアップ・しわの改善などです。鍼は内出血がでる場合がありますが電気刺激ですのでその心配はありません。

ハイボルテージの効果が期待できる症状

- 寝違え

- ギックリ腰

- 捻挫

- 五十肩

- 顎関節症

- 偏頭痛

- 肋間神経痛

- 頚椎および腰椎椎間板ヘルニア

- 脊柱管狭窄症

- 脊椎分離症

- バネ指

- オスグット病(成長痛)

- むち打ち

- スポーツ外傷全般など

ハイボルテージがおススメの症状

- 寝違え

- ぎっくり腰

- 交通事故後の首の痛み(むち打ち症)

- 頑固な肩こり・首の痛み

- 練習を休むことなく治療を続けたい。

- 短期間で症状を治したい。

- プロアスリートも愛用した治療機器を体感したい。

- 痛みが強くて、まずは痛みをとりたい。

- すぐに痛みが再発してしまう。

- 効果のない手技をたくさん体感してきた。

ハイボルテージ療法の魅力は即効性だけではなく、手技療法では限界のある深部の筋肉にアプローチできるというところもまた、幅広い方々に好まれる理由の一つです。

根本的な施術が、再発防止や重度の症状の改善に導きます。

ハイボルテージの仕組み

痛みには以下のような悪循環があります。

痛み→交感神経の興奮→毛細血管の収縮→血流低下→発痛物質の産生→痛み増強

ハイボルトは高電圧刺激により、交感神経の興奮を抑制するのが得意であり、自律神経のバランスが整うことによって、血行が促進されます。

さらに血行促進により、老廃物や痛みの物質の滞留を防ぎ、筋肉に必要な酸素や栄養素が運ばれて痛みを緩和します。

このような良いサイクルを作り出すことにより、回復速度を大幅に早めてくれる治療法なのです。

他の電気医療器との違い

干渉波治療器との違い

干渉波治療器もハイボルト治療も、いずれも軟部組織にアプローチすることを目的としていますが、その違いは刺激の到達点です。

干渉波が到達するのは皮膚からおよそ5㎝の地点ですが、ハイボルト治療の場合、皮膚からおよそ20㎝の地点まで刺激が到達するとされています。

そのため、干渉波より深い場所の軟部組織を修復する効果が期待できます。

低周波医療器との違い

低周波治療器は、主に交感神経を鎮め、副交感神経を優位にする目的で用いられます。

副交感神経が優位になると、血管が拡張し、血流が増します。それによって、疲労回復を早めることが可能となるのです。

ハイボルト治療の場合、筋ポンプ作用を促進することによって、全身の血流を良くし、身体の回復を高めます。つまり、アプローチ法こそ異なりますが、いずれも血行促進を目的としていると言えます。

妊娠中または妊娠の可能性がある方

骨折後の手術などで体内に金属が入っている方

上記の方はハイボルテージ療法をお控え下さい。また悪性腫瘍のある方、心臓病のある方、アトピー性皮膚炎などがある方は医師との相談が必要です。

ハイボルト治療の時間は約5分~10分ですが、治療頻度はなるべく間隔を空けずに治療することをお勧めします。神経の興奮や痛みは身体が覚えてしまうことが多いので、再発前に治療すれば、早期回復が見込めるためです。

自分が心地よく感じる方を選んで問題ないでしょう。

鍼灸治療が苦手な方はハイボルテージ治療をお勧めしております。

関連する傷病

- むちうち

- 慢性腰痛

- 慢性肩こり

- スポーツ外傷

- 美容鍼

- 四十肩

- 坐骨神経痛

- 寝違い

- ぎっくり腰

- ばね指

- 腱鞘炎

- 腰椎椎間板ヘルニア

- 頸椎椎間板ヘルニア

- 顔面神経麻痺・顔面神経痛

- テニス肘

- 野球肘

- 野球肩

- 顎関節症

- ぎっくり背中

- 捻挫

- 靭帯損傷

- 半月板損傷

- 鵞足炎

- ランナー膝

- ジャンパー膝

- オスグッド

- 足底腱膜炎

- アキレス腱炎

- シンスプリント

- 肉離れ

- 肋骨の痛み

- 突き指

ハイボルテージ治療を受けてみたい方は前橋市若宮町のアイメディカル鍼灸整骨院にお問い合わせください。

【前橋市アイメディカル鍼灸整骨院】

〒371-0032

群馬県前橋市若宮町4-5-5

【診療時間】

●月・火・木・金・土

10時00~13時00

15時00~20時00

●水曜日

10時00~14時00

●日曜日・祝祭日

10時00~14時00

☎ 027-212-2299

✉ i_medical1115@yahoo.co.jp