月別アーカイブ

- 2026年2月

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年9月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

カテゴリ一覧

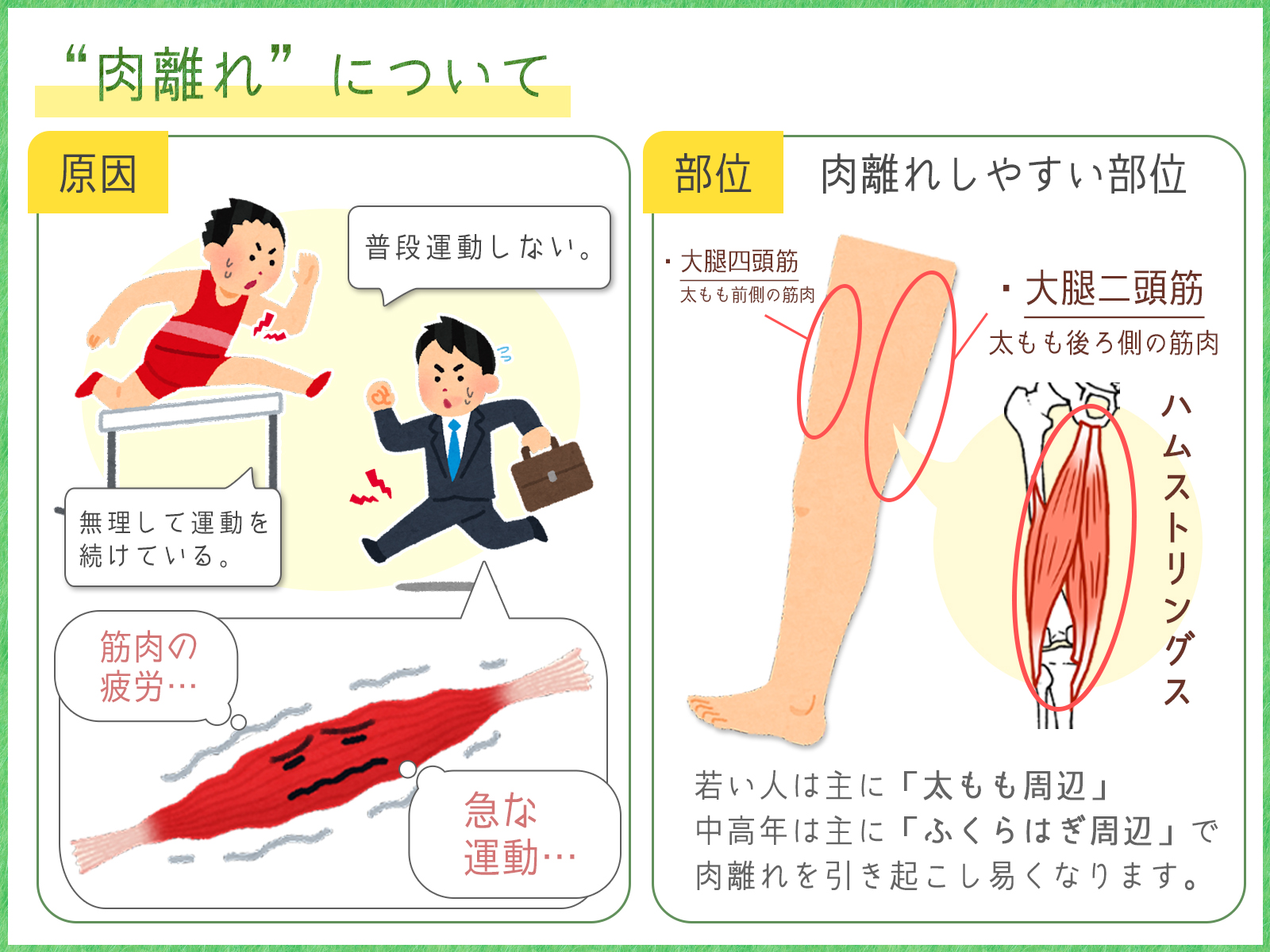

肉離れとは

肉離れは、筋肉が断裂するけがです。

太ももやふくらはぎなどの筋肉が切れたり、裂けたりすることによって、炎症や内出血を起こし、患部が腫れ、激しい痛みを感じます。

部分的に断裂することが多いのですが、まれに筋肉が完全に断裂してしまうこともあります。

肉離れの原因

肉離れは、急なダッシュやジャンプなど、急激に筋肉への負荷がかかってしまう動作に筋肉が対応できない場合に起こります。

瞬発的に筋肉に強い負荷がかかり、その負荷に筋肉が耐えられなくなった時に、筋肉の一部が切れたり、裂けてしまったりするのです。

スポーツをしている時に限らず、筋肉が疲れていたり、弱っていたりすると、ちょっとした運動や日常の何気ない動作でも、肉離れになることがあります。

体育の授業やクラブ活動の際に必ず準備運動をしたり、大人になってからも「普段からストレッチを心掛けましょう!」などと言われたりするのは、筋肉を柔らかい状態にしておくことで、肉離れなどのケガを防ぐためなのです。

肉離れの症状

肉離れを起こした部分を押すと強い痛みがあり、また筋肉に対して、曲げ伸ばしして収縮運動を起こさせると強い痛みが出てきます。

やがては切れた部分の腫れや皮下出血(あざ)が出てきます。損傷の程度によっては見ただけで筋肉の切れた部分がへこんでいるのがわかったり、触ってみるとへこんでいる部分がわかる事もあります。

成長期の若い人やスポーツ選手は、大腿二頭筋(太ももの後ろ側の筋肉)、大腿四頭筋(太ももの前側の筋肉)、ハムストリングス(太もも裏側の内側の筋肉)が肉離れになることが多く、中高年になると腓腹筋(ふくらはぎの筋肉)の肉離れが多くみられます。

ふくらはぎの肉離れは「テニスレッグ」とも呼ばれ、テニスをすると頻繁に起こりやすいけがとしても知られています。

ボールに素早く反応して瞬発的に動いた際に、収縮していた筋肉が急激に伸び縮みして、筋肉の繊維が裂けてしまったりするのです。

肉離れの治療

アイシング

受傷直後はまずアイシングをして熱感を抑えることを優先的に行います。

ハイボルテージ治療

ハイボルテージでは、捻挫、打撲といった急性外傷(ケガ)での鎮痛効果も期待できます。

急性期でも使用可能です。

鎮痛効果に加えて、患部への刺激による血流の促進で「浮腫の軽減」「治癒力の向上」の効果も期待できます。

鍼灸治療

痛みを和らげることを主体に、ツボや筋肉に細い鍼や患部に灸をすることで血流を良くします。

痛みを軽減させるため足全体の血流循環を改善するための鍼灸治療を行います。

手技療法

症状の緩和と共に患部や周辺の筋肉を柔らかくするためにひとつずつほぐしていきます。

また、手技では届かない深部の組織には超音波治療が非常に有効です。

整体

整体で施術を受けるメリットは体のバランスを整えてくれることや筋肉や関節の柔軟性をだすことです。

関連する傷病

- ランナー膝

- 鵞足炎

- 靭帯損傷

- 半月板損傷

- 偏平足

- 足底の痛み

- 捻挫

- 坐骨神経痛

- スポーツ整体

- 骨盤矯正

- 鍼灸治療

- 猫背矯正

- テニス肘

- 野球肩

- 野球肘

- 膝の痛み

- オスグッド

- アキレス腱炎

- シンスプリント

- スポーツ障害

- スポーツ整体

- 足底腱膜炎

- かかとの痛み

- 突き指

肉離れでお悩みの方は前橋市若宮町のアイメディカル鍼灸整骨院にお問い合わせください。

【前橋市アイメディカル鍼灸整骨院】

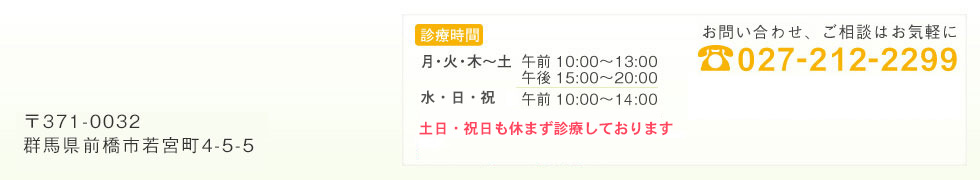

〒371-0032

群馬県前橋市若宮町4-5-5

【診療時間】

●月・火・木・金・土

10時00~13時00

15時00~20時00

●水曜日

10時00~14時00

●日曜日

10時00~14時00

☎ 027-212-2299

✉ i_medical1115@yahoo.co.jp

産後のケアについて

身体に負担がかかっている状態が何ヶ月も続くため、骨盤や背骨に歪みが生じやすくなります。

さらに、出産後は、24時間体制の育児になり、疲労が日々蓄積されていくことになります。

身体が不安定な状態に加え、出産後は免疫力が衰えていることが多く、風邪や頭痛などの症状を起こしやすい状態にあります。

そして、今まで経験したことのない育児への緊張から、ストレスも溜まりやすくなっています。

このように産後は身体や精神の状態が不安定になっているため、産後ケアの必要性が高まってきたのです。

産後の症状

- 産後の体調不良

- 自律神経の乱れ

- 長時間の抱っこによる腱鞘炎、肩凝り

- ホルモンバランスの乱れ

- 精神的な不安定、不安感がある

- 産後の腰痛

- めまい、頭痛

- 免疫力の低下

産後のケアには鍼灸治療

出産後は、骨盤や背骨に歪みを生じ、疲労感やストレス、 腰痛など、様々な身体の不調和を引き起こすことが良くあります。

そして、身体のトラブルだけでなく、赤ちゃんの夜鳴きによる睡眠不足、子育てのストレスなどにより、精神的にも負担がかかってきます。

出産は、身体への負担がとても大きく、人によっては日常生活に支障をきたすほど、深刻な状態になる場合もあります。

産後は自律神経の乱れより、血行が悪くなり、風邪や頭痛、めまいなどの症状を起こしやすくなります。

鍼灸施術では、血行を促進し、免疫力を高めることで、腰痛や疲労感の緩和、頭痛やめまいの予防施術を行います。

そして、出産でダメージを受けた身体を改善し、ストレスや疲労感などの多くの身体の問題に対する施術を行います。

産後、生理がいつまで経ってもこないというトラブル、つまり、生理不順になるケースがあります。

これらは、子宮や卵巣の血行不良、または、ホルモンバランスが崩れていることに根本の原因があります。

産後の子宮や卵巣の血行不良は、施術が早ければ早いほど、回復も早くなります。

関連する傷病

産後のケアでお悩みの方は前橋市若宮町のアイメディカル鍼灸整骨院にお問い合わせください。

【前橋市アイメディカル鍼灸整骨院】

〒371-0032

群馬県前橋市若宮町4-5-5

【診療時間】

●月・火・木・金・土

10時00~13時00

15時00~20時00

●水曜日

10時00~14時00

●日曜日

10時00~14時00

☎ 027-212-2299

✉ i_medical1115@yahoo.co.jp

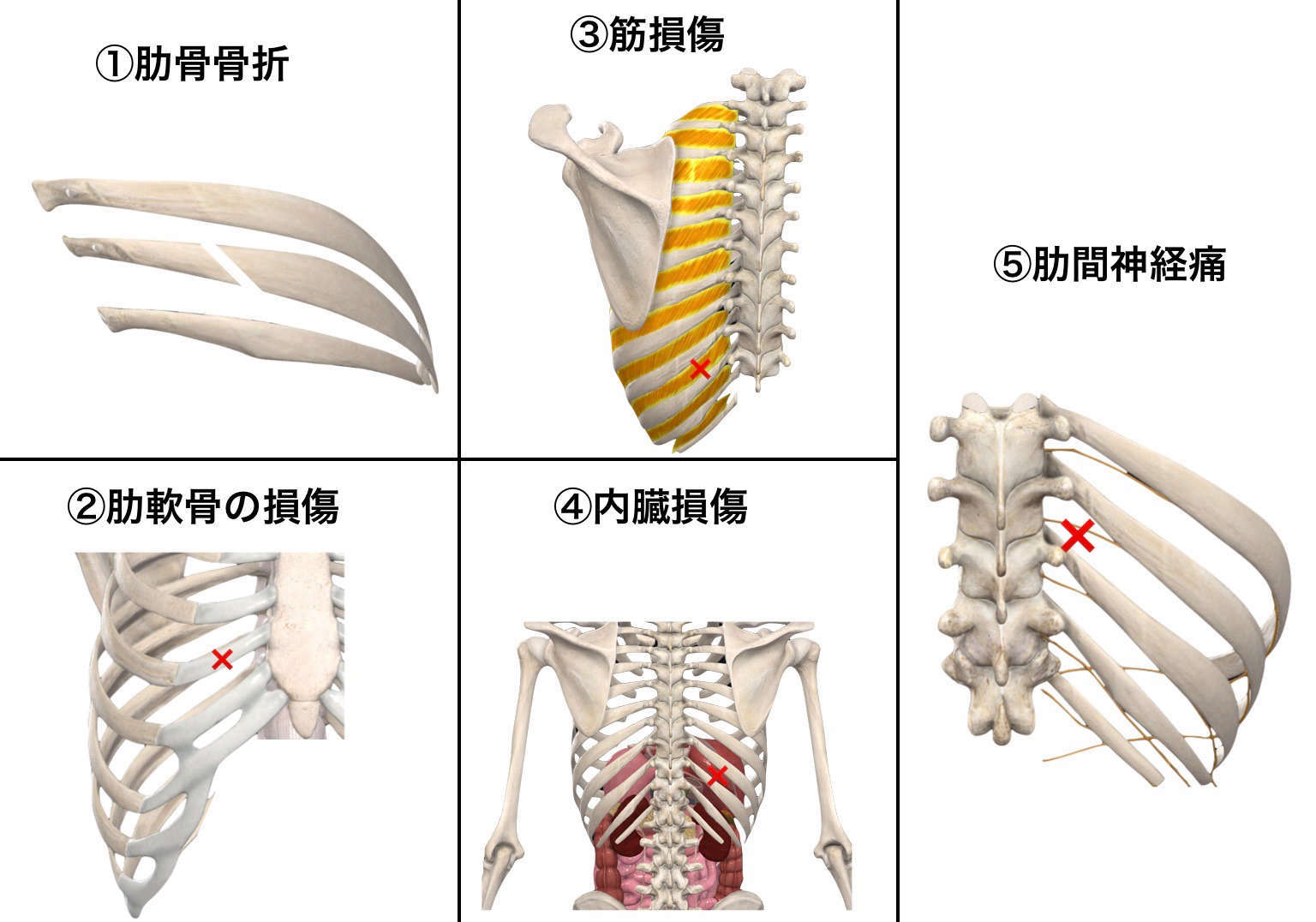

肋骨の痛みがでる病名

骨折

肋骨骨折は、胸部の外傷で最も多くみられる疾患です。

ラグビーや柔道などの激しいスポーツ外傷や転倒、転落などのケガ、ゴルフのスイング、慢性的な咳などの繰り返しの負担で骨折する場合もあります。また、ケガをしてレントゲン写真を撮っても、骨折がわからない場合もあります。

肋間神経痛

肋間神経痛とは、肋骨の間に通っている「肋間神経」が何らかの影響によって刺激され、上半身に痛みが出る症状です。上半身の左右どちらかに痛みが出ることが多いことも肋間神経痛の特徴です。

肋間神経痛は、体を動かすと些細な動きでも影響を与えやすいことで日常生活に支障をきたしてしまいます。

肋軟骨炎

肋軟骨炎は、肋骨と胸骨をつないでいる胸肋関節、または肋骨と肋軟骨の接合部に痛みを生じる疾患です。

肋軟骨接合部痛や下部肋骨疼痛症候群と呼ばれることもあります。

左側の第2肋骨から第5肋骨にかけて痛みが生じることが多いといわれていますが、実際には両側すべての肋骨に痛みが生じることもあります。

肋骨の痛みの原因

骨折

日常生活で家具(机・タンスなど)の角で胸を打ったり、ラグビーや柔道などの激しいスポーツ・ 交通事故・高い所からの転落などで胸を強打し複数の肋骨が骨折する場合があります。

他にも、骨粗鬆症がある高齢者では軽い転倒や身体を捻ったり、風邪などで咳を繰り返すことにより肋骨が骨折し痛みが誘発されます。

肋間神経痛

肋間神経痛には疲労が原因で起こるもの、風邪が原因で起こるもの、打撲による内出血、圧迫骨折、筋肉の炎症などによって起こる場合もあります。

肋軟骨炎

外傷(胸部に何らかの強いダメージが加わったこと)、繰り返しの負担、肋骨のゆがみ、重い物を持ち上げる、ゴルフなども含めた激しい運動、激しい咳などの負担によって肋軟骨接合部に微細な損傷が生じて、それをきっかけに肋軟骨炎が生じると考えられています。

また、一部の患者さんは特定の関節炎(関節リウマチ、強直性脊椎炎、掌蹠膿疱症性関節炎)に関連している可能性もわずかながらあります。

また、ウイルス、細菌などによる病原体が肋骨に感染して発症する可能性もあるとされ、さらには腫瘍によって肋軟骨炎を引き起こす可能性があります。

肋骨の痛みの症状

骨折

受傷した部位の痛み・圧痛・皮下出血・呼吸・くしゃみ・咳に伴う痛み・腫れ・息苦しさや呼吸がしづらい・身体を反る・捻る、手を挙げるなど身体の動きに伴う痛み。

肋間神経痛

「急に電気が走るような痛み」や「ジクジクとした持続する痛み」などがあり、痛みの起こる場所は背中から脇腹、胸の前面やおへそ辺り、まれには足の付け根まで痛みを感じることがあります。

肋軟骨炎

肋軟骨炎の症状は、胸部やあばらの痛みです。痛みは、上肢の運動や深呼吸を伴う活動に関連することが多く、重い物を持ち上げたり、くしゃみやせき、深呼吸などでも悪化します。

痛みの性質としては鋭い痛み、または圧迫するような痛みです。

一つだけでなく複数の肋骨に及ぶこともあります。

肋骨の痛みの治療

鍼灸治療

痛みを和らげることを主体に、痛みがある患部に細い鍼や患部に灸をすることで血流を良くします。

痛みを軽減させるため、血流循環を改善するための鍼灸治療を行います。

夜間の痛みがひどい時には、中枢神経を鎮静させるためのツボにアプローチすることも。

ハイボルテージ治療

ハイボルテージでは、捻挫、打撲といった急性外傷(ケガ)での鎮痛効果も期待できます。

急性期でも使用可能です。

鎮痛効果に加えて、患部への刺激による血流の促進で痛みの軽減の効果も期待できます。

肋骨の痛みでお悩みの方は前橋市若宮町のアイメディカルにお問い合わせください。

関連する傷病

- むちうち

- 慢性腰痛

- 慢性肩こり

- スポーツ外傷

- 美容鍼

- 四十肩

- 坐骨神経痛

- 寝違い

- ぎっくり腰

- ばね指

- 腱鞘炎

- 腰椎椎間板ヘルニア

- 頸椎椎間板ヘルニア

- 顔面神経麻痺・顔面神経痛

- テニス肘

- 野球肘

- 野球肩

- 顎関節症

- ぎっくり背中

- 捻挫

- 靭帯損傷

- 半月板損傷

- 鵞足炎

- ランナー膝

- ジャンパー膝

- オスグッド

- 足底腱膜炎

- アキレス腱炎

- シンスプリント

- 肉離れ

- 突き指

【前橋市アイメディカル鍼灸整骨院】

〒371-0032

群馬県前橋市若宮町4-5-5

【診療時間】

●月・火・木・金・土

10時00~13時00

15時00~20時00

●水曜日

10時00~14時00

●日曜日

10時00~14時00

☎ 027-212-2299

✉ i_medical1115@yahoo.co.jp