月別アーカイブ

- 2026年1月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年9月

- 2025年8月

- 2025年7月

- 2025年6月

- 2025年5月

- 2025年4月

- 2025年3月

- 2025年2月

- 2025年1月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年9月

- 2024年8月

- 2024年7月

- 2024年6月

- 2024年5月

- 2024年4月

- 2024年3月

- 2024年2月

- 2024年1月

- 2023年12月

- 2023年11月

- 2023年10月

- 2023年9月

- 2023年8月

- 2023年7月

- 2023年6月

- 2023年5月

- 2023年4月

- 2023年3月

- 2023年2月

- 2023年1月

- 2022年12月

- 2022年11月

- 2022年10月

- 2022年9月

- 2022年8月

- 2022年7月

- 2022年5月

- 2022年1月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年10月

- 2021年9月

- 2021年8月

- 2021年7月

- 2021年6月

- 2021年5月

- 2021年4月

- 2021年3月

- 2021年2月

- 2021年1月

- 2020年12月

- 2020年9月

- 2020年6月

- 2020年5月

- 2020年4月

- 2020年3月

- 2020年2月

- 2020年1月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年9月

- 2019年8月

カテゴリ一覧

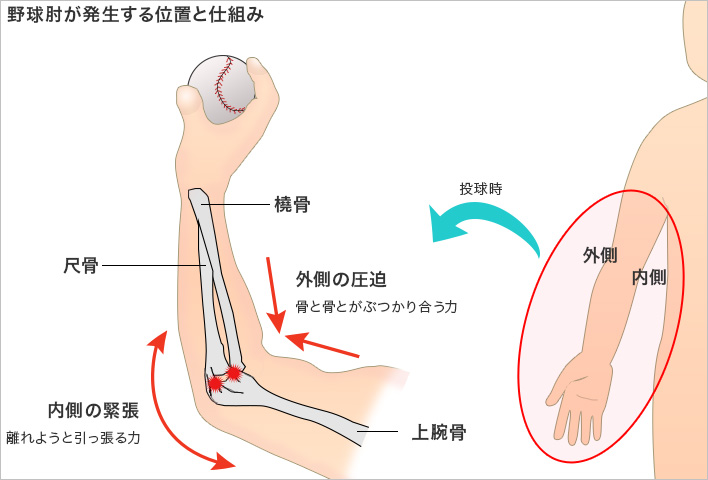

野球肘とは

野球肘は、オーバーユース(使いすぎ)によって肘にストレスがかかり続けることによって痛みが出てきます。

特に成長期に野球の投球動作を繰り返すことで起こりやすいと言われています。

投球動作により肘に痛みが出現し、無理して投げていると投げられなくなります。

酷い場合は、軟骨が剥がれ肘関節の間にひっかかり肘の屈伸運動の邪魔をします。

酷くなる前に、一度当院までご相談ください。

野球肘の原因

野球肘の原因は、スポーツでの投球動作繰り返しによる肘のオーバーユースです。

速い球や変化球を投げるなどの投球動作自体が肘に強い負荷をかけます。

さらに練習や試合では、肘に強い負担のかかる投球動作の繰り返しが必要となります。

肘の負担は1回の投球動作による負担×投球数となります。日々の練習や試合で、肘への負担による疲労が解消されることなく蓄積し続けると、骨や靭帯を破損してケガや故障がおこります。

野球肘には外側・内側でタイプが異なります。

・外側野球肘では、肘の外側の骨同士がぶつかり続けて損傷し、脆い軟骨が腱に引っ張られ続けることで剥がれやすくなります。

・内側野球肘の方が成長期に多くみられ、腱・靭帯・脆い成長軟骨が損傷しやすくなります。

なお、成長が終わっている高校球児では、骨よりも靭帯の損傷が多くみられます。

野球肘の症状

野球肘の主な症状は、ボールを投げる時や投げた後に肘が痛くなることです。

1球で痛みが出て投げられなくなるものや、徐々に痛みが出て痛みが慢性化するものがあります。

多くは日常動作で痛みを感じることはありませんが、症状がひどくなると日常生活での肘の曲げ

伸ばしで痛みを感じたり、肘が急に動かせなくなることもあります。

また、頻度は低いですが、手の小指側(尺側)にしびれや力の入りにくさが起こることもあります。

その結果、全力でボールを投げられなくなったり、遠くまでボールを投げられなくなることもあります。

野球肘の治療

①手技

野球肘に関連している筋肉を和らげることで肘にかかる負担を軽減していきます。

②鍼灸治療

痛みを和らげることを主体に、ツボや筋肉や関節部に細い鍼や患部に灸をすることで血流を良くします。痛みを軽減させるため、また肘周りの筋肉硬化を防ぐため、足全体の血流循環を改善するための鍼灸治療を行います。

③ハイボルテージ治療

オリンピック選手も使用する電気治療器の「ハイボルト療法」を使用し、消炎・鎮痛を図ります。ハイボルテージでは、捻挫、打撲といった急性外傷(ケガ)での鎮痛効果も期待できます。鎮痛効果に加えて、患部への刺激による血流の促進で「治癒力の向上」の効果も期待できます。

④運動療法・猫背矯正

痛みがある周辺の関節が固まってしまっていることが多いためストレッチをして筋肉の柔軟性を確保します。

痛みの緩和と、関節の可動域を広げる事を目的とします。投球は全身運動のため、骨盤の回旋や肩甲骨の動きを確認し、根本的アプローチとして負担のかからない姿勢に矯正を行います。特に成長期の子どもは「猫背」が多く、腕・肘・肩・肩甲骨が正常な状態からかけ離れてしまっているため、一連の投球動作に制限がかかってしまうので、理想的な状態にするため「猫背矯正」を行います。

関連する傷病

- スポーツ障害

- 膝の痛み

- 靭帯損傷

- 半月板損傷

- 捻挫

- 野球肩

- テニス肘

- 腱鞘炎

- 股関節の痛み

- 突き指

- 背中の痛み

- 腰痛

- 肩こり

- 肉離れ

- シンスプリント

- アキレス腱炎

- 足底腱膜炎

- オスグッド

- ジャンパー膝

- ランナー膝

- 成長痛

- 鵞足炎

- ハイボルテージ治療

- 鍼灸治療

- 骨盤矯正

- スポーツ整体

野球肘でお悩みの方は前橋市若宮町のアイメディカル鍼灸整骨院にお問い合わせください。

【前橋市アイメディカル鍼灸整骨院】

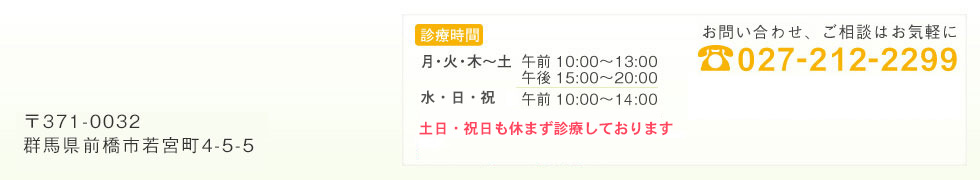

〒371-0032

群馬県前橋市若宮町4-5-5

【診療時間】

●月・火・木・金・土

10時00~13時00

15時00~20時00

●水曜日

10時00~14時00

●日曜日

10時00~14時00

☎ 027-212-2299

✉ i_medical1115@yahoo.co.jp

産後のうつとは

出産後の慣れない育児に心と身体が追いつかず、気分が落ち込み不調が続くことがあります。

産後うつは、出産後数週間から数か月の間に、気分の落ち込みやイライラを感じる、うつ病の一種です。

このような精神的症状のほか、頭痛や不眠などの身体的症状が現れることもあります。

また、産後うつは、比較的短期間で症状が重症化することがあるので注意が必要です。

産後のうつの原因

① 慢性的な睡眠不足と疲労

出産後、乳児が生後3か月になるくらいまでは、2時間から3時間ごとに授乳をしなければなりません。

そのため、産後は睡眠時間と休息時間の確保が難しくなります。

肉体的な疲労は、精神的な不調まで増幅させやすく、心身ともに疲れ切ってしまいます。

その結果、産後うつを招いてしまうことがあるのです。

とくに産後は、一人で頑張ろうとせず周りに頼って休むことを心がけましょう。

② 母親になる心境の変化

出産後は、母親になる心境の変化についていけない人もいるでしょう。

出産を機に、これまでの自分とは違う「母親」というアイデンティティを確立しなければならないからです。

それに慣れるまでには、これまで通りの生活ができないことにストレスを感じることもあるでしょう。

日中はずっと乳児と二人きりということも多く、社会との

疎外感や孤独といった感情が、産後うつにつながることもあるようです。

③ 周囲からのストレス

出産後、母親は乳児のお世話で必死です。

そのため、周囲からペースを乱されたり、配慮の欠けた言葉をかけられたりすると、普段以上にストレスを感じてしまいます。

夫や親など、身近な存在であっても、心を閉ざしてしまうこともあるようです。

周りの人は、「頑張って」などプレッシャーになる言葉は控え、気持ちをしっかりと聞いてあげるということを大事にしてください。

④ 出産に伴うホルモンの急激な変化

産後うつの主な原因は、女性ホルモンであるエストロゲン(卵胞ホルモン)と、プロゲステロン(黄体ホルモン)が、出産を境に急激に減少することにあります。

また、出産後の授乳など身体へのホルモン変動の影響も大きく、脳や身体がホルモンの変化についていけません。

その結果、自律神経のバランスが崩れてしまい、不安や落ち込みを感じやすくなります。

⑤ 家族の理解・サポート不足

初めて母親になる人でも、二人目の子どもでも、産後の育児では疲労が溜まり、それがストレスにつながります。 産後うつは、周りに理解されにくいのが特徴です。

辛い気持ちを親や夫に打ち明けても、「みんなやっていることだからできるでしょ」や「私が母親の時は眠れなくて当たり前だった」などと言われると、自分を余計に責めてしまい、産後うつの症状は悪化してしまいます。

家族は、しっかり産後うつのことを理解し、サポートする体制を整えておくことが大切です。

産後のうつの症状

産後うつになった時に現れる症状には個人差がありますが、以下のような症状が見られることがあります。

- 不眠、眠りが浅い

- 食欲不振、吐き気・涙もろい

- 強い不安を感じる

- 気力や性欲がわかない

- 慢性的な疲労、だるさを感じる

- 日常生活をうまくこなせない

- 見た目に気を遣わなくなった

- 子どもをかわいいと思えない

- 笑顔が少なくなった

- 自傷や自死を考えることがある

上記のような症状に該当する数が多ければ多いほど、産後うつの疑いが強くなります。

産後のうつの治療

当院では、産後うつの原因を自律神経の乱れと考えていて鍼灸治療をメインで行います。

出産すると骨盤は緩み、骨盤底筋群などのインナーマッスルも緩んでしまい、骨盤や背骨、肩甲骨など身体のバランスが崩れてしまい、そこを通る自律神経が乱れてしまうのです。

当院での治療法は、自律神経を整える為の鍼灸治療や身体のバランスを整える骨盤矯正を行います。特に自律神経系によく効くルート治療がオススメです。

出産後は、骨盤や背骨に歪みを生じ、疲労感やストレス、 腰痛など、様々な身体の不調和を引き起こすことが良くあります。

そして、身体のトラブルだけでなく、赤ちゃんの夜鳴きによる睡眠不足、子育てのストレスなどにより、精神的にも負担がかかってきます。

出産は、身体への負担がとても大きく、人によっては日常生活に支障をきたすほど、深刻な状態になる場合もあります。

産後は自律神経の乱れより、血行が悪くなり、風邪や頭痛、めまいなどの症状を起こしやすくなります。鍼灸施術では、血行を促進し、免疫力を高めることで、腰痛や疲労感の緩和、頭痛やめまいの施術を行います。

そして、出産でダメージを受けた身体を改善し、ストレスや疲労感などの多くの身体の問題に対する施術を行います。

鍼灸治療では、自律神経系の乱れを調整し不安定になっている情緒や感情の改善、うつ症状によって生じている筋肉の緊張、血流の障害などを改善させていきます。

鍼灸治療には『自律神経系を調節する効果』が証明されており、これがうつ病などに効果的と言われています。

産後のセルフケア

- 実践しやすいセルフケア

- 生活リズムを整える

- 家族や友人に悩みを話す

- 全てを完璧にしようと気負わない

- リラックスできる自分の時間を作る

- 赤ちゃんが寝ているときは自分も休む

乳児がいると、思う通りの生活リズムにならないこともあります。

しかし、パジャマを脱いで洋服に着替えたり、散歩に出かけて日光を浴びたりといった些細なことが気分転換になるかもしれません。また、誰かに相談したり自分の時間を作ったりといったことは自分一人で実行することは不可能です。

全て自分でやろうなどと思わずに、家族や友人、時にはベビーシッターなどに頼ってみましょう。

関連する傷病

産後のうつでお悩みの方は前橋市若宮町のアイメディカル鍼灸整骨院にお問い合わせください。

【前橋市アイメディカル鍼灸整骨院】

〒371-0032

群馬県前橋市若宮町4-5-5

【診療時間】

●月・火・木・金・土

10時00~13時00

15時00~20時00

●水曜日

10時00~14時00

●日曜日

10時00~14時00

☎ 027-212-2299

✉ i_medical1115@yahoo.co.jp

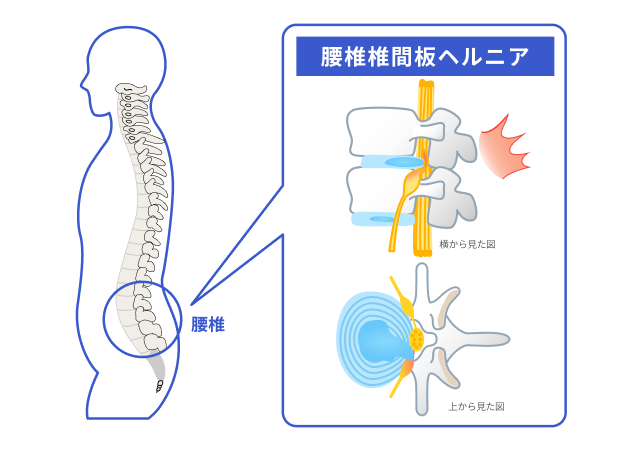

腰椎椎間板ヘルニアとは

腰椎椎間板ヘルニアは脊椎疾患の中で最も多く罹患する疾患で、坐骨神経痛の最も多い原因です。

多くは椎間板の中にある髄核というものが神経の方に飛び出してきて、神経を圧迫し、痛みを出します。

症状は多くの場合、片方の下肢痛やしびれが出現します。腰痛はない場合もあります。

また、下肢の筋力が落ちたりして、つまずき易くなったりすることがあります。

背骨は椎骨という骨が一つ一つ積み重なってできています。

その椎骨と椎骨の間に椎間板と呼ばれるクッションがあります。水分を多く含んだゼラチン状の髄核とそれを取り巻く繊維輪という軟骨組織にて椎骨にかかる圧力を和らげています。椎間板が椎骨から脱出し脊髄を圧迫することにより起こる炎症で痛みや痺れなど様々な症状を起こします。

腰椎椎間板ヘルニアは、高齢者よりも20代から40代にかけての比較的若い男性に多い病気です。

前かがみや中腰の姿勢を長時間続けたり、重たいものを急に持ち上げたりしたときなどに発症する危険性があります。

腰椎椎間板ヘルニアの原因

パソコン作業や家事、清掃、運搬作業など長時間前かがみの姿勢を取り続ける事やスポーツなの激しい動作の繰り返しが腰に相当な負荷をもたらしその原因となります。

悪い姿勢で仕事や家事・育児をしていたり、喫煙の習慣や加齢でも悪化することで知られています。

はやいと20代、主に40代以降の男性に多くみられる症状です。腰から足にかけて、痛み・痺れ・感覚麻痺・過敏・熱感などの症状を感じるのが特徴です。

腰椎椎間板ヘルニアの症状

腰や臀部が痛み、下肢にしびれや痛みが放散したり、足に力が入りにくくなります。

背骨が横に曲がり(疼痛性側弯)、動きにくくなり、重いものをもったりすると痛みがつよくなることがあります。

腰の痛みのほかに、左右どちらかの太ももから膝、足にかけて激しい痛みが起こる坐骨神経症を伴うケースが多いようです。腰椎は5個の椎体と5個の椎間板で構成されています。

そのうち、ヘルニアを起こしやすいのは、第4腰椎と第5腰椎の間にある椎間板と、第5腰椎と仙骨の間にある腰椎です。

前者のヘルニアでは、ふくらはぎの外側から足の親指にかけて、後者では膝の後ろ側から足の裏側にかけて、痛みやしびれが起こります。

腰椎椎間板ヘルニアの場合、背中を伸ばしているときや、寝ているときは痛みが楽になります。

反対に、背中を丸めたり、前かがみになったりすると神経が圧迫されて痛みやしびれが強くなるのが特徴です。

腰椎椎間板ヘルニアの治療

体幹である背骨やインナーマッスル、骨盤の歪み、股関節のねじれがあることで、その周りの筋肉が固くなってしまっています。

そのため当院では、まずは骨盤矯正・関節の矯正で歪みやねじれを調整します。

また、お尻・腰回りの筋肉(大腰筋)の緊張をほぐす施術もあわせて行うことで、腰椎を正しい位置に戻していきます。

そのため、当院独自の施術を使い、それらを整えていきます。

そうすることでヘルニアによる痛みやしびれの改善・再発防止に導くことができるのです。

矯正療法にて骨や体のズレに整体・マッサージにて筋肉や体の歪みにアプローチします。

また、はり灸にて痛みの原因部分を刺激することで自然治癒力を上げる事でヘルニアの回復を早める事が可能です。

①鍼灸治療

腰の違和感や痛みがある場合は鍼灸治療もおすすめです。

腰の深部にある大腰筋の緊張や痙攣に対する処置をすることにより、適切に椎間板へのストレスが除去できます。坐骨神経痛があれば、その治療も加えます。

人の身体には自然にケガや傷を治す自然治癒の力が存在します。

鍼灸治療ではこの自然治癒力を利用し、皮膚や筋肉に人の目では気づかないほどの小さな傷をつくります。

そこに直接鍼やお灸で刺激することで、自律神経の活動が変化し、痛みやしびれを和らげることができます。

鍼灸治療では深部に働きかけ、痛みを和らげることができるのです。

②手技療法

骨格のゆがみやズレ、筋肉の緊張やコリが原因による慢性的な痛みの緩和と疲労回復に効果が期待できます。

腰・背中・お尻には細かい小さな筋肉がたくさん着いていますので、これをひとつずつほぐしていきます。

③整体

腰椎椎間板ヘルニアの治療法としては、「整体」を行います。痛みがある周辺の筋肉や関節が固まってしまっていることが多いためストレッチをして筋肉の柔軟性を確保します。痛みの緩和と、関節の可動域を広げる事を目的とします。

関連する傷病

- 頸椎椎間板ヘルニア

- 腰痛

- 肩こり

- 背中の痛み

- ギックリ背中

- 骨盤矯正

- 腰椎椎間板ヘルニア

- 坐骨神経痛

- 腰椎すべり症

- 腰椎分離症

- 脊柱管狭窄症

- 慢性腰痛

- 猫背矯正

- 鍼灸治療

- ハイボルテージ治療

- ぎっくり腰

腰椎椎間板ヘルニアでお悩みの方は前橋市若宮町のアイメディカル鍼灸整骨院にお問い合わせください。

【前橋市アイメディカル鍼灸整骨院】

〒371-0032

群馬県前橋市若宮町4-5-5

【診療時間】

●月・火・木・金・土

10時00~13時00

15時00~20時00

●水曜日

10時00~14時00

●日曜日

10時00~14時00

☎ 027-212-2299

✉ i_medical1115@yahoo.co.jp